デビッド・リンチ(1946年1月20日〜)はアメリカの映画監督、ビジュアル・アーティスト、コミック・ストリップ作家、音楽家、俳優。シュルレアリスティックで不気味な作風の個性的な映画スタイルを確立している。

リンチのシュルレアリスム映画の大半は暴力的な要素を含んでおり鑑賞者の気分を害させる。その一方で一部の人達を幻想的な世界に引き込むカルト的な魅力

リンチはアメリカ映画よりもヨーロッパ映画に影響を受けていることを公言している。尊敬している映画監督はスタンリー・キューブリック、フェデリコ・フェリーニ、ヴェルナー・ヘルツォーク、ジャック・タチ。最も好きな作品はビリー・ワイルダーの『サンセット大通り』、キューブリックの『ロリータ』。影響を受けているのはハーク・ハーベイの『恐怖の足跡』。

リンチ作品では繰り返し現れるテーマがあり、映画批評家は「リンチ作品はさまざまなキャラクターやイメージが詰まった巨大なジグソーパズルのようなもの」と話している。

モンタナ州のミズーリのミドルクラスの家庭で生まれたリンチは、幼少期にアメリカ中を転々として育った。フィラデルフィアにあるペンシルバニア美術大学で絵画を学び、そこでリンチは短編映画を作り始める。

卒業後、ロサンゼルスに移り、最初の長編映画『イレイザー・ヘッド』(1977年)を制作。『イレイザー・ヘッド』は、『ロッキー・ホラー・ショー』、『エル・トポ』、『ピンク・フラミンゴ』などの70年代ミッドナイト映画におけるカルトの古典 となるほど評判となった。

その後リンチは、奇形の男性で有名なジョゼフ・メリックの自伝映画『エレファント・マン』(1980年)を制作して注目を浴びる。この作品をきっかけにメインストリームからも知られるようになった。その後リンチは大物プロデューサーのデ・ラウレンティスと契約し、2つの映画を制作。1つはSF映画『Dune』(1984年)で、これは商業的に大失敗だった。もう1つは犯罪映画『ブルー・ブルベット』(1986年)で、その過激な内容から、はじめは一般庶民や批評家から酷評されたが商業的に成功を収め、アカデミー監督賞も受賞した。

次にリンチは、マーク・フロストとともにTVシリーズ『ツイン・ピークス』(1990−1991、2017)、またその続編映画『ツイン・ピークス』(1992年)を制作。同時期にロードムービー『ワイルド・アット・ハート』(1990年)、ファミリームービー『ストレイ・ストーリー』(1999年)を制作。この頃からさらに本格的にシュルレアリスム・ムービー制作をに力を傾けはじめ「夢の論理」

一方、リンチは短編コメディ・アニメーション『ダムランド』やシュルレアリスム短編映像『ラビット』のような、媒体としてインターネットを利用した実験作品

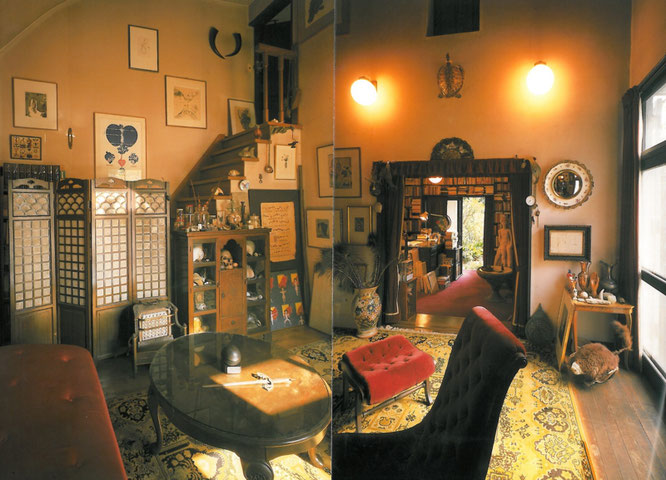

リンチは3回、アメリカ映画アカデミー賞の最優秀監督と最優秀脚本賞に選ばれている。2006年には第63回ヴェネツィア国際映画祭にて栄誉金獅子賞を受賞。2007年には現代美術家としてカルティエ現代美術財団にて個展を開催。リンチ作品の成功は「ファースト・ポピュラー・シュルレアリスト」

デヴィッド・リンチは1946年1月20日にモンタナ州・ミゾーリで生まれた。父のドナルド・ウォルトン・リンチはアメリカ合衆国農務省に務める科学者で、母のエドウィナ“サニー”リンチは英語教師。リンチの祖父母は19世紀にフィンランドからアメリカへ移ってきた移民だった。

リンチの家族は父親の仕事の都合で各地を転々としていた。生後2ヶ月のときアイダホ州・サンドポイントへ移り、2年後に弟のジョンが生まれ、その後ワシントン州・スポケーンに移ると妹のマルタが生まれた。

その後もノースカロライナ州・ダーラム、アイダホ州・ボイシ、ヴァージニア州・アレクサンドリアへ移り住んだ。リンチは幼少期の一時的な移動生活が、新しい場所で新しい人達と仲良くなるための訓練になったと話している。

学校と並行して、リンチはボーイスカウトに参加。ボーイスカウトでリンチは最高ランクの「イーグルスカウト」になった。

リンチは幼少時から絵画や素描に関心を持っていた。ヴァージニア州に住んでいるときに友人の父がプロの画家だったこともあり、友人の父から芸術家として出世する方法に関心を持ち始める。大学で本格的に絵画を勉強しようと、1964年にボストン美術大学に入学する。ルームメイトにピーター・ウルフがいた。

しかし1年後に退学し、友人でリンチと同じく学校に不満を持っていたジャック・フィスクとともに3年間のヨーロッパ留学を計画する。オスカー・ココシュカのもとで絵画を学ぼうとザルツブルグへ渡ったが、ココシュカはおらず、幻滅し、わずか15日間でアメリカへ帰国することになった。

ヴァージニアへ戻ってみると、リンチの両親はカリフォルニア州のウォールナットクリークへ引っ越していていなかったので、友人のトニー・ケリーの元へ一時的に居候する。

ペンシルバニア美術大学に入学していた友人のジャック・フリスクの助言を頼りに、リンチはも入学することを決め、フェラデルフィアへ移る。リンチはボストン時代の学校よりも、この学校のほうが好きで、後に「この学校には芸術に対して本気の素晴らしい画家がたくさんいた。誰もが互いに刺激しあっており、素晴らしい時間を過ごすことができた」と話している。

この時代にペギー・リンチと出会い、1967年に結婚。翌年、ペギーは長女ジェニファーを出産した。ペギーは「リンチは父親になることに対して消極的だったが、あとで彼女を非常に愛すようになった。でも、私たちが結婚していたとき、私は妊娠していて、二人とも出産には消極的だった。」と話している。

出産後、リンチたちはフェラデルフィアのフェアマウントへ移り、そこで12部屋もある巨大な家をわずか3500ドルで購入。安かったのは犯罪発生率が高く、貧困地区であったためだとう。リンチは当時の家について「家は安かったが、街全体は怖かった。子供が銃で撃たれ通りで死んでいた。窓を割られ泥棒が入り、車も盗まれた。家は私たちが引っ越して3日で壊された」と話している。

ペンシルヴァニア大学でリンチは最初の短編映画『Six Men Getting Sick』(1967年)を制作。自分の絵画が動いているものを見たいと思ったのが映画制作のきっかけだという。一人で映画を制作をすることに決め、安価な16mmカメラを購入。スタジオとして大学内の使われていない一室を借り、200ドル払い、映画製作を始めた。

『Six Men Getting Sick』は、火災現場のサウンドをバックに死体のような人々が嘔吐を繰り返すシュルレアリスティックなアニメーション映画。初期作品にして、その後のリンチ作品の核となる悪夢的な光景がきちんと表現されている。

リンチは年に一度の大学の年度末展示で、この作品をループ上演した結果、リンチの友だちで裕福なH.バートン・ワッサーマンが絶賛。リンチに1000ドルで自宅に制作した映画装置で上演するための自作映画を制作する企画につながる。

続いて、実写とアニメーションを融合した4分間の短編映画『アルファベット』(1968年)を制作。この作品ではリンチの妻のペギーが少女役で出演。内容は悪夢にうなされてベッドの上で血を嘔吐する不気味な少女とシュルレアリスティックなアニメーションが流れる恐怖映画である。

音声では、リンチの赤ん坊の娘ジェニファーが泣いているところを録音して加工したものが使われている。リンチによれば、ある夜、ペギーの姪(当時6歳)が悪夢でうなされながら、アルファベットを口ずさんでいた寝言からインスピレーションを受けて作ったという。

この作品は、AFI(アメリカ映画協会)で高く評価され、アメリカン・フィルム・インスティチュートの奨学金を得ることに成功する。

1971年、リンチは妻と娘とロサンゼルスに移り、AFI Conservatoryで映画制作を本格的に学ぶようになる。ここでリンチは長編映画『ガーデンバック』という映画を制作をするる。この仕事でリンチは、多くの学生たちと共同制作することになるが、脚本内容に対して役者たちがさまざまな注文を付けることに嫌気をさし、結局、リンチは映画製作を投げ出してしまう。

AFIの学部長であるフランク・ダニエルがリンチを諭し、リンチは脚本を干渉されることのない彼独自の映画を制作する条件で再開する。ただ『ガーデンバック』の制作は難破した感じとなり、代わりに『イレイザー・ヘッド』という新しい映画を用意する。

『イレイザー・ヘッド』は約42分の長編映画になるにもかかわらず、脚本はたった21ページだった。リンチは他人の干渉を極力受けない映画を計画したのだった。

撮影は1972年5月29日から始まる。誰も使っていない建物で夜中に、シシー・スペイセク、ジャック・フィスク、フレデリック・エルムス、アラン・スプレットら数人の親友だけで制作を行なった。

AFIから制作資金として10000ドルの助成を受けていたが資金不足だっため、リンチをはじめスタッフの多くは日中に働いて、制作費を自己捻出していた。そうした経緯から『イレイザー・ヘッド』の撮影は停止と再開を繰り返し、難航する。完成するのに5年もの歳月がかかった。

制作中の1974年に奇しくも映画のストーリーと同じように、妻ペギーと離婚する。また1973年に『イレイザー・ヘッド』とは別にリンチは『アンピュティ』という奇形の脚の女性が主役の短編映画を制作している。

『イレイザー・ヘッド』は退廃的な産業荒廃地に住むヘンリーという名前の物静かな男の物語。ある日、ヘンリーは恋人から奇妙な赤ん坊を出産したことを告白され、彼女との結婚を決意する。その赤ん坊は異様に小さく奇形だった。

赤ん坊は絶えず甲高い泣き声でピーピーと泣き、その異様な声に悩まされたメアリーは家を出てしまう。異様な声を上げるのは病気にかかっているからだと気づいたヘンリーは、助けようとするが、誤って殺してしまうことに。

リンチはずっとインタビューでこの映画の趣旨を聞かれても応えず、いかなる質問にも肯定も否定もせず、ただ沈黙を保ち続けている。ただし、新婚当初にフィラデルフィアに住んでいた時代の恐ろしい街の雰囲気に影響されていることは認めており、「私のフィラデルフィア物語」と話している。

『イレイザー・ヘッド』は1976年に完成。リンチはその後カンヌ映画祭に出品したが、審査員の一部には好評だったが、一方で酷評する人も多かったため上映されなかった。同じようにニューヨーク映画祭でも審査員に酷評され出品を拒否。

結局、ロサンゼルス映画祭で上映されることになり、その後エルジン・シアターの配給者であるベン・ベアホンツから連絡があり、ミッドナイトムービーで1977年にアメリカ全土での上映に協力する。

『イレイザーヘッド』はミッドナイト・ムービーで人気となり、『エル・トポ』『ピンク・フラミンゴ』『ロッキー・ホラーショー』『ハーダー・ゼイ・カム』『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』と並んで70年代ミッドナイトムービーの重要作品の1つ

『イレイザー・ヘッド』の成功後、スチュアート・コーンフェルドやメル・ブルックスから連絡があり、リンチは彼らと次の映画制作を行うことにする。

『ルーニー・ロケット』という赤毛の奇妙な大男の話の映画の脚本をすでにリンチは書いていたが、スポンサーが見つかっていなかった。リンチはコーンフェルドに相談するものの映画化は不可能だと分かり、逆にコーンフェルドの方になにかないか訊ねた。

コーンフェルドは4本ほど企画を用意しており、最初に『エレファント・マン』の話をリンチにすると、リンチは即座にその話の映画化を決める。

『エレファント・マン』はクリストファー・デ・ボアとエリック・バーグレン原作で、ビクトリア朝時代のロンドンで見世物小屋に出演していたた重度の奇形男ジョン・メリックのドキュメンタリー映画である。

リンチは実話よりも面白くなるよう自分で脚色したいと思い、製作会社のブルックス・フィルムズ相談する。コーンフェルドはリンチの作品をまだ知らないブルックスに『イレイザー・ヘッド』を観せると、「君は狂ってる!気に入った、いいだろう」とリンチの提案を即座に受け入れた。

こうして『エレファント・マン』の制作が始まる。ジョン・メリック役にジョン・ハースト、ドクター役にアンソニー・ホプキンスを起用。ロンドンで撮影が行われ、リンチ独自ののシュルレアリスティックな白黒映像の演出が行われた。

1980年に上映。上映後『エレファント・マン』は大きな反響を呼び、興行的にも成功。制作費が$5,000,000で興行収入は$26,010,864だった。

ベスト監督賞、アカデミー脚色賞などアカデミー賞の8部門にノミネートされた。リンチをこれまでのマイナーなカルト映画の監督から、ポピュラーの映画監督に押し上げた出世作となった。『エレファント・マン』の成功でメインストリームからも徐々に注目を集める ようになった。

『エレファント・マン』の成功後、映画監督のジョージ・ルーカスが『スターウォーズ』の三作目『ジェダイの帰還』の制作をリンチに依頼してきたが、リンチは「ルーカス自身が自身のヴィジョンを映画で表現するべきだ」と、この仕事を断る。

しかしその後、別に大型予算のSF映画の企画が舞い込む。『デ・ラウレンティス』のプロデューサーのディノ・デ・ラウレンティスが、リンチにフランク・ハーバートのSF小説『デューン』の映画制作を依頼。

リンチはこの企画に同意し、原作に基づいて脚本を書き始めた。セット制作にもリンチが直接関わり。鉄、ボルト、磁器などの素材を組み合わせたジーダプライム惑星のセットを作った。

1984年に上映。しかし『デューン』は興行的には失敗だった。制作費が45百万ドルでありながら、興行収入は国内でわずか27.4百万ドル。ディノ・デ・ラウレンティスとしては、リンチ版『デューン』を『スター・ウォーズ』のような成功にしたかったという。

なお、リンチはファイナル・カット版のフィルムを所持しておらず、公開されたものは当初のフィルムと違ってスタジオ側でかなり編集されていた。

後にユニバーサル・スタジオからTV放映版のため未公開シーンを多数収録した長尺版も製作されたが、そちらにはリンチは一切関わることなく、監督名も“アラン・スミシー”が使われている。

1983年、『デューン』の映画制作のあいだにリンチは、コミック・ストリップ『世界で最も凶暴な犬』を描いている。凶暴なため鎖に繋がれて動くことができない犬の話で、1983年から1992年まで雑誌『ヴィレッジボイス』や新聞『クリエイティブ・ローフィング』などいくつかのメディアで連載していた。

またリンチは同じ頃に芸術表現として写真に関心をもつようになり、北イングランドを旅行し、特に退廃した工場風景の写真を撮影していた。

『世界で最も凶暴な犬』

『無題』(イングランド)

『デューン』に続いて、リンチは契約の都合上、デ・ラウレンティスとほかに2つの企画の仕事をする必要があった。

1つは『デューン』の続編だったが、これは興行的な失敗により立ち消えとなった。もう1つはリンチがしばらく前から取り組んでいた仕事を基盤としたもので、アメリカ・ランバートンという架空の町を舞台にした映画『ブルーベルベット』である。

映画内容は、切断された耳を発見した大学生のジェフリー・バーモントは、友人サンディの助けを得て調査をすすめるうちに、精神病質者フランク・ブース率いる犯罪組織が関係していることを知る。フランク・ブースは歌手のドロシー・ヴァレンの夫と子どもを誘拐し、また彼女に繰り返しレイプを犯していたというもの。

リンチはこの映画について「謎めいた物語内に潜む奇妙な欲望の夢」と話している。

『ブルーベルベット』でリンチは、ロイ・オービソンの『イン・ドリーム』やボビー・ヴィントンの『ブルーベルベット』など1960年代のポップ・ソングを使っている。後者の『ブルーベルベット』が映画制作のインスピレーション元になっている部分が大きいという。「映画を作るきっかけになったのはこの歌だった。何かミステリアスなものを感じ、考えさせたんだ。まず芝生が、次に近所が思いついた」とリンチは話している。

また映画全体の音楽はアンジェロ・バダラメンティが手がけた。『ブルーブルベッド』の成功以後、リンチ映画の大半はバダラメンティが手掛けることになる。

デ・ラウレンティスはこの映画を大変気に入ったが、プレビュースクリーニングを見た一般客や批評家は映画を酷評。リンチは以前『エレファントマン』で商業的成功したけれども、『ブルーブルベッド』における酷評や論争は、結局リンチをメインストリームから注目を浴びるきっかけになり、多くの批評を巻き起こしながら適度な商業的成功を収めた。制作費が6百万ドルで興行収入は855万ドルだった。また『ブルーブルベッド』でリンチは二度目のアカデミー監督賞を受賞した。

1980年代、リンチは映画と並んでテレビの仕事も始めた。1989年にフランスのTV放送番組用に『カウボーイとフランス人』という短編番組を制作。警察署を舞台としたアメリカのテレビドラム『ヒルストリート・ブルース』などで知られるTVプロデューサーのマーク・フロストと出会い、アンソニー・サマーズによるマリリン・モンローの伝記『女神:マリリン・モンローの秘密の生活』を基盤にした番組の制作を始めた。

しかし、この番組はなかなか進行がしなかったので、同時期に『唾液の泡』というコメディ番組の企画も進めたが、結局、両方の企画は頓挫した。リンチとフロストは喫茶店で打ち合わせをし、湖のほとりに打ち上げられた遺体のイメージし、『北西航路』という3つ目のTV番組の企画を考える。これが結局『ツイン・ピークス』(1990-1991)に発展した。

ワシントン州の田舎町ツイン・ピークスに住む高校生ローラ・パーマーはレイプして殺される。ほどなくして、FBIからデイル・クーパー特別捜査官が派遣され、操作感はツイン・ピークスという町で殺人関連のことだけでなく、ほかにも地元住民の多くの謎に遭遇していく。リンチは「この番組は犯罪ミステリーと庶民の生活をミックスさせた」と話している。

1988年、リンチとフロストは共同で書き上げた『ツイン・ピークス』の脚本を、全米三大ネットワークの一つ、ABCへ持ち込んだ。パイロット版の完成後、モニター調査を経たABCによって、リンチとフロストはさらにファーストシーズン7話分の製作許可を与えられた。

1990年4月8日、パイロット版を皮切りにファーストシーズンの放送が開始され、大ヒット。セカンドシーズンの製作が決定する。

セカンドシーズンでは22話が追加された。しかしこの頃になるとリンチは次作映画『ワイルド・アット・ハード』の制作で忙しく、リンチ自身が演出を担当したのは6話分だけだった。なおリンチ自身もゴードン・コールというFBI捜査官役でドラマに出演している。第二期も成功し、アメリカだけでなく世界中でカルト的なファンを持つようになった。

しかし、いつまで経っても事件の真犯人が明かされない事に苛立ちを覚える者が多く現れ始めた。それを敏感に察知したABCによって、早く真犯人を明らかにするよう、リンチら製作陣はプレッシャーをかけられるようになった。リンチはしぶしぶ従う。

事件の真犯人が明らかとなるのを待って、フロストは映画『ストーリービル 秘められた街』の製作のため、『ツイン・ピークス』を離れる。これによって『ツイン・ピークス』は実質上、リンチとフロストの手を離れる事となったわけだが、事件が解決してしまった事によって、『ツイン・ピークス』に対する視聴者の興味は薄れ、視聴率は下降を始めた。

テレビ事業の失敗のあと、リンチは長編映画の制作に戻る。1997年にリンチは『ロスト・ハイウェイ』を制作。商業的には失敗。批評家から賛否両論の反応があった。

『ロスト・ハイウェイ』のあと、リンチはメアリー・スウィーニーやジョン・E・ローチが脚本を担当する映画『ストレイト・ストーリー』の制作を始めた。アイオワ州ローレンスに住む老人が、時速8kmの芝刈り機に乗って300マイル離れたウィスコンシン州に住む病気で倒れた兄に会いに行くまでの物語である。

これまでのリンチの長編映画と異なり、『ストレイト・ストーリー』はセックス・バイオレンスは含まれていなかった。この脚本を選んだ理由についてリンチは「感動した、ストレイトをジェームス・ディーンのようにしたかった」と話している。アンジェロ・バダラメンティは再び映画音楽を作曲したけれども、「今までのリンチ作品の音楽のときとはかなり異なるものとなった」と話している。

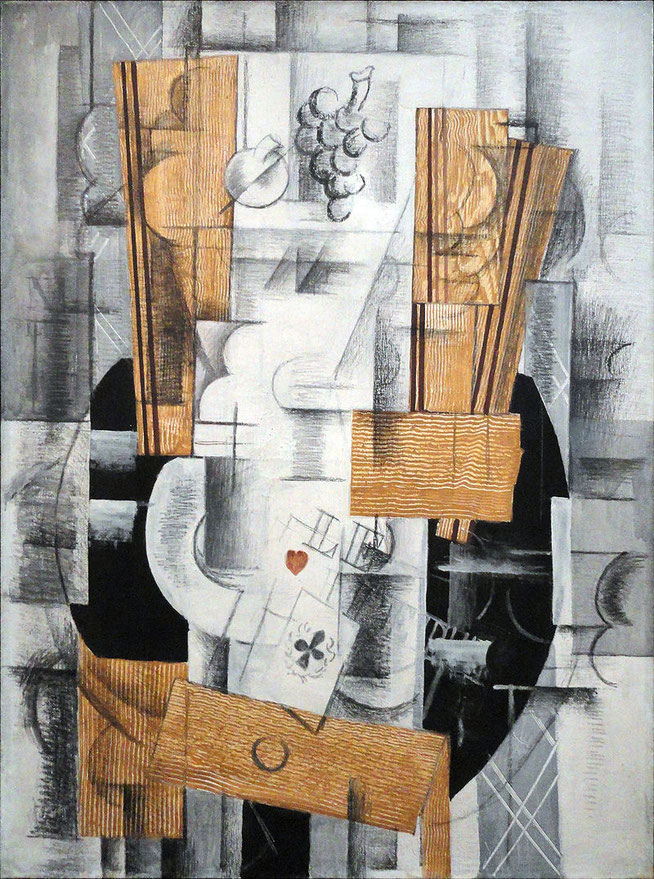

アレハンドロ・ホドロフスキー

ルイス・ブニュエル