アルフォン・マリア・ミュシャ(1860年7月24日-1939年7月14日)は、チェコの画家、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アール・ヌーヴォーの代表的な画家として知られている。広告、ポストカード、ブックデザイン、ステンドグラスなど幅広いジャンルで活躍。

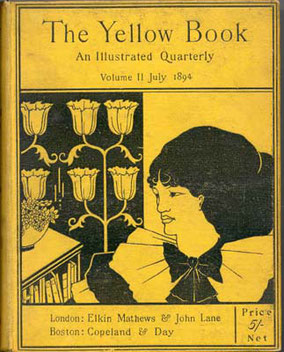

アール・ヌーヴォー様式が流行していたパリの「ベルエポック」時代、大女優サラ・ベルナール主演の舞台『ジスモンダ』の宣伝ポスターで大きなセンセーショナルを巻き起こし有名人となる。以後、ポスターをはじめ、装飾パネルなど数々の耽美で幻想的な女性イラストレーションを制作し、アール・ヌーヴォーの巨匠としての地位を確立。

1900年に開催されたパリ万博は、ミュシャ様式を世界に広めた重要なイベントで、またアール・ヌーヴォーが勝利した展覧会と称されるほど、このベル・エポックの時代はアール・ヌーヴォーの絶頂期だった。

1900年以後は、ポスター制作と少し距離を置き、スラヴ民族1000年にわたる大叙事詩の絵画化構想を抱き、資金集めのためアメリカにわたる。帰国後、『スラブ叙事詩』の制作に時間を費やす。完成したのは1926年。

1930年代に最後の大作「理性の時代」「英知の時代」「愛の時代」といったミュシャの理想の世界を描いた3部作の構想が生まれるが未完に終わる。

1891年にゴーギャンと出会い、交友を深める。アトリエを共有するほどの親交となった。

1895年には象徴主義のグループ「サロン・デ・サン」に参加、機関誌『ラ・プリュム』の表紙デザインを担当する。そのほかに、『トリポリの姫君イルゼ』や『主の祈り』などのミュシャ様式を反映した挿絵本も始めている。

1900年に開催されたパリ万博は、ミュシャ様式を世界に広めた重要なイベントで、またアール・ヌーヴォーが勝利した展覧会と称されるほど、このベル・エポックの時代はアール・ヌーヴォーの絶頂期だった。

ボスニア・=ヘルツェゴヴィナ館への装飾参加は、バルカン半島への取材旅行などを通して、スラヴ人ミュシャの愛国者としての一面を覚醒させた。しかし、一方でアール・ヌーヴォー様式は、ミュシャが生涯に渡って離脱しようとしていた呪縛ともなった。

1904年3月から5月にかけ、ミュシャはアメリカに招待により滞在する。『ニューヨーク・デイリーニューズ』紙は日曜日版で「ミュシャ特集」を掲載するなど、アール・ヌーヴォーの旗手としてとりあげられ手厚い歓迎を受ける。ニューヨーク、フィラデルフィア、ボストン、シカゴとめぐり上流階級の注文肖像画を描いた。

以降、パリ滞在やボヘミアの帰郷などをはさんで、1910年までアメリカに滞在。ニューヨークの女子応用美術学校をはじめ、シカゴやフィラデルフィアでも教鞭をとった。

1906年6月10日、ミュシャはプラハでチェコ人のマリア・ヒティロヴァと結婚。マリアはパリ時代の教え子で、1906年から1910年まで二人はアメリカに移住。滞在中にニューヨークで長女ヤロスラヴァ・ミュシャが誕生。1915年には長男ジリが誕生。ジリはのちに記者、ライター、劇作家となり父ミュシャの自伝的小説と研究書を出版。

アメリカでは美術教師と並行して肖像画、ポスター、デザインなどの装飾作品、壁画作品の制作がおもにミュシャの活動となる。注文肖像画は人気だったがミュシャ自身は得意分野ではなかったようだ。

ポスター制作やデザイン的な仕事は意識的に避けていたものの、数量的にはかなりの量をこなしていた。しかし、パリ時代に見られた名作や代表作のようなものは、アメリカ時代には見られない。

最初の招待をのぞいて、結婚後にミュシャがアメリカへ渡った理由は、単純に資金集めだといわれている。パリ時代にスラブ民族1000年にわたる大叙事詩の絵画化構想を抱いており、そのための資金が必要だったという。1905年、ミュシャはチェコの歴史作家の小説『すべてに抗して』を読み、自国の歴史を絵で表現することを決意。

また、アメリカではスラブ主義の思想家のトマーシュ・マサリクと出会ったのをきっかけに、実業家のチャールズ・リチャード・クレインがミュシャのパトロンとなり、1909年の『スラヴ叙事詩』の資金援助に同意した。

1910年チェコのプラハに戻ると、ミュシャは国のために芸術を捧げるようになる。まずプラハ市長の公館の装飾壁画を手がける。ほかにさまざまな町のランドマークの制作を行った。

『スラブ叙事詩』を制作するためのアトリエを兼ねた西ボヘミアのズビロフ城に居を構える。『スラブ叙事詩』の基本寸法は一点が6✕8mという巨大なもので、1912年最初の3点が完成。最終的にはスラブ民族の歴史とチェコ人の歴史各10点全20点からなるこのシリーズが完成するのは1926年。

第一次世界大戦後、オーストリア=ハンガリー帝国からチェコスロヴァキアが独立すると、ミュシャは新しく誕生した国家の公共事業に多数関わるようになる。プラハ城を主題にした郵便切手や通貨、さらに国章などのデザインをはじめ、さまざな仕事を担った。

最晩年の1936年、パリの美術館でチェコ出身の画家クプカとの二人展が開催。この時から最後の大作「理性の時代」「英知の時代」「愛の時代」といったミュシャの理想の世界を描いた3部作の構想が生まれるが未完に終わる。

1930年後半にファシズムが擡頭するとミュシャの作品やスラヴ民族思想は反動的に非難されるようになる。1939年にドイツ軍がチェコスロヴァキアに進駐すると、ミュシャはゲシュタポに逮捕される。取り調べを受けている間、ミュシャは肺炎にかかる。最終的にゲシュタポから解放されたものの年老いたミュシャはかんり衰弱しており、1939年7月14日にプラハで肺感染症で死去。ヴィシェフラド墓地に埋葬された。

■1860年

7月24日にオーストリア帝国の支配下にあった南モアラヴィア(現チェコ共和国東部)のイヴァンチッツェに生まれる。父親は裁判所官吏オンドジェイ、母親はアマリエ。

■1871年

ブルノの中学校に通い、聖ペトロフ教会の聖歌隊員となる。

■1873年

知られている最初のデッサン制作。夏休みに友人と共に通ったウスティー・ナド・オルリッツィー合唱団の聖歌集の表紙を制作。同地の教会のフレスコ壁画に強い感銘を受ける。

■1875年

変声期のため聖ペトロフ教会の聖歌隊員をやめる。また学業不振のため中学校もやめ、故郷に戻り裁判所の書記として働く。デッサンに励む。

■1878年

プラハの美術アカデミーを受験するが不合格。

■1879年

ウィーンに行き、舞台装置などを制作するカウツキー=ブリオシ=ブルクハルト工房で助手として働く。夜間デッサン講座に通い、チェコ民謡の挿絵を試みる。

■1880年

母アマリエ、異母姉(次女)アントニエ死去。

■1881年

12月10日、カウツキー=ブリオシ=ブルクハルト工房の最良の顧客であったウィーンのリング劇場が消失、500人の死者を出す。工房は経営の危機からミュシャを含む一部のスタッフヲ解雇。

■1882年

ミクロフに移り、土地の名士の肖像画を描き生計を立てる。

■1883年

ミクロフの大地主クーエン=ベラシ伯爵と出会い、同伯爵所有のエマホフ城の食堂と図書室の絵画修復を依頼される。その後、クーエン伯爵の弟エゴン伯爵のチロルの居城に移る。エゴン伯爵はミュシャの最初のパトロンとなる。

■1884年

クーエン伯爵とともに北イタリア、チロルを旅行。クライ教授の推薦により、エゴン伯爵の援助のもと、ミュンヘンに留学。エゴン伯爵からの援助は1888年まで定期的に続く。

■1885年

ミュンヘン美術アカデミーの試験を受け、入学。最初の2年間は飛ばしても良いほどの腕前と評される。

■1886年

ミュンヘンでスラブ系画家連盟「シュクレータ」の会員となる。

■1887年

ミュンヘン美術アカデミーを卒業。

■1888年

夏、フルショバニへ行き、同地の城のための装飾画と屏風を制作。11月、パリに出てアカデミー・ジュリアンに入学。『ファウスト』を題材として絵画を制作。

■1889年

アカデミー・ジュリアンからアカデミー・コロラッシに移るが、年末に援助を打ち切られたため、雑誌挿絵の仕事をする。

■1890年

グランド・ショミエール通りにあったシャルロット夫人の簡易食堂の2階のアトリエに移る。

■1891年

ポール・ゴーギャンに出会う。パリの出版社アルマン。コランの挿絵の仕事を始める。劇作家ストリンドベリと出会う。宝くじ「ボン・ド・ラ・コンコルド」をデザインする。

■1892年

ジョルジュ・ロシュグロスとともに、歴史家シャルル・セニョボス著『ドイツ史の光景と挿話』の挿絵を制作。シャルル・ロリュー社の最初の広告パネルやカレンダーを制作。

■1893年

タヒチから帰国したゴーギャンと再会、ミュシャとアトリエを共有する。写真機を購入し撮影を始める。

■1894年

年末、ヴィクトリアン・サルドゥーの戯曲『ジスモンダ』に出演するサラ・ベルナーレのために最初のポスターを制作。

■1895年

『ジスモンダ』のポスターが街頭に貼りだされミュシャの名声が高まる。サラ・ベルナールと6年間の契約を結ぶ。3月、第20回展サロン・デ・サンにロートレックらとともに参加しポスターを制作。モーリス・ドネの戯曲『愛人たち』のポスターを制作。リュミエール兄弟に出会い、映画撮影の実験に参加。

■1896年

最初の装飾パネルである『四季』を制作。『フィガロ・イリュストレ』誌で最初の彼の表紙がカラー印刷される。

■1897年

2月15日からサラ・ボディニエール画廊で最初の個展を開催する。6月、サロン・デ・サンで2回目の個展を開催。装飾パネル『四つの花』制作。ステンド・グラスの窓をデザインする。

■1898年

アカデミー・カルメンで紳士淑女絵画教室を開講。スペインに取材旅行。バルカン諸国を旅行し、『スラブ叙事詩』の最初の構想を練る。ウィーン分離派に出品。

■1899年

パリ万国博覧会のボスニア=ヘルツェゴヴィナ館の装飾とオーストリア=ハンガリー帝国の博覧会ポスターおよびカタログ表紙の注文を受ける。

■1900年

サラ・ベルナーレとの契約終了。

■1901年

レジオン・ドヌール勲章受章。チェコの科学芸術アカデミーの美術部門の会員に選ばれる。

■1902年

チェコの美術家協会「マーネス」がプラハでロダンの大展覧会を開催。ミュシャは友人のロダンをともないプラハとモラヴィアを訪れ、ロダンはその地に息づく民族芸術に驚嘆する。

■1903年

パリでマルシュカ・ヒティロヴァーと出会う。

■1904年

アメリカに招待される。上流階級の人々の注文肖像画を描き、祖国を主題にした作品制作『スラブ叙事詩』の制作資金を集める。4月3日付『ニューヨーク・デイリーニューズ』紙がミュシャを特集。

■1905年

アメリカへ2度めの旅行。船旅の途中、チェコの歴史作家アロイス・イラーセックの小説『すべてに抗して』を読み、自国の歴史や偉大さを絵画で表現することを決意。

■1906年

6月10日、マルシュカ・ヒティロヴァーと結婚。秋、妻とアメリカに発ち10月15日よりシカゴ美術研究所で講義を始める。ニューヨークの女子応用美術学校の教授となる。フィラデルフィア、シカゴ、ボストンなどで展覧会を開催。

■1908年

ニューヨークにあるドイツ劇場の改装にあたり、大規模な装飾依頼を受ける。秋、ボストン交響楽団のコンサートでスメタナ作曲『わが祖国』を聴き、自らの芸術のすべてをスラヴの歴史と文化に捧げようと月信する。

■1909年

娘ヤロスラヴァがニューヨークで生まれる。

■1910年

故郷に戻り、ズビロフ城を借りて、アトリエと住まいにする。『スラヴ叙事詩』準備に際して、パラツキーの歴史書、ビドロ著『スラヴ民族』、ノヴォトニィ著『チェコの歴史』などを参考にするほか、フランス人のスラヴ研究家エルンスト・ドニに相談する。

■1911年

『スラヴ叙事詩』を初めてキャンバス上に描き始める。

■1913年

ポーランドおよぼロシアへ旅行。モスクワでは工科大学を訪問し、ミュシャを模範に勉強する学生から歓迎を受ける。再びしばらくアメリカに滞在。

■1915年

息子のイージーが生まれる。

■1918年

チェコスロヴァキア共和国の新しい国章、最初の郵便切手をデザインする。

■1919年

『スラヴ叙事詩』の最初の11点をプラハ、クレメンティヌム・ホールで展示。チェコスロヴァキア紙幣のデザインをする。

■1921年

『スラヴ叙事詩』5展をシカゴ美術研究所とブルックリン美術館で展示し、60万人の観客を動員する。

■1939年

ドイツがチェコスロヴァキアに侵攻した際、ゲシュタポに逮捕される。帰宅後、健康を損なう。7月14日、プラハにて死去。