サルバドー・ドメネク・ファリプ・ジャシン・ダリ・イ・ドメネク(Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech)は、スペイン、カタルーニャ州のフランスとの国境線沿いにあるポルタ地方フィゲラスの町で、1904年5月11日午前8時45分に生まれました。

「サルバドール」という名前の兄(1901年10月12日生まれ)がいました、ダリが生まれる9ヶ月前、1903年8月1日に胃腸炎で亡くなりました。

5歳のときにダリは両親に兄の墓の前に連れていかれ、兄の生まれ変わりであることを告げられます。このことはダリに大きなショックを与えました。というのも、ダリ自身が愛されている理由は「兄の生まれ変わりであること」とですから、自分は愛されないのかと思ったからです。そのことがトラウマとなり、ダリは兄の名前”サルバドール”を名乗ることになります。

ダリの父はミドルクラスの公証人で、厳格な気の短い性格でした。一方、母は画家出身でダリの芸術的な才能を励ましてくれる優しい人でした。ほかにアナ・マリアという3歳年下の妹がいます。彼女は何度か絵のモデルとしても登場しています。ガラが現れるまではダリと仲がよかったのですが、中年以降になると仲違いを始めます。1949年にマリアはダリに関する本『妹から見たダリ(Dalí As Seen By

His Sister)』を出版し、ダリと論争を起こしました。

ダリの子ども時代の友人には、あとにFCバルセロナ・フットボール選手のエミリオ・サギ・リナンやジョセップ・サミティエがいたました。彼ら三人はよく一緒にサッカーをして楽しんだといいます。

ダリの正式な美術教育は1916年。美術学校に入学します。その年の夏休みに印象派画家のラモン・ピショットの家族とともにカダケスやパリを旅行し、そこでダリは近代美術を目にして大いに影響を受けます。

翌年に、ダリの父は自宅でダリの木炭画の個展を企画。なおダリの公への初めての展示は1919年にフィゲラス市民劇場でのグループ展示となっています。

1921年2月、ダリの母が肺がんで死去。当時ダリは16歳。のちに彼は母の死について「人生の中で最もショックな出来事だった」と語っています。ダリの母の死はダリにマザーコンプレックスを与えることになります。母の死後にダリの父は母の妹と再婚したようです。ダリは叔母を尊敬して、また愛していたのでこの結婚には反対しなかったようです。

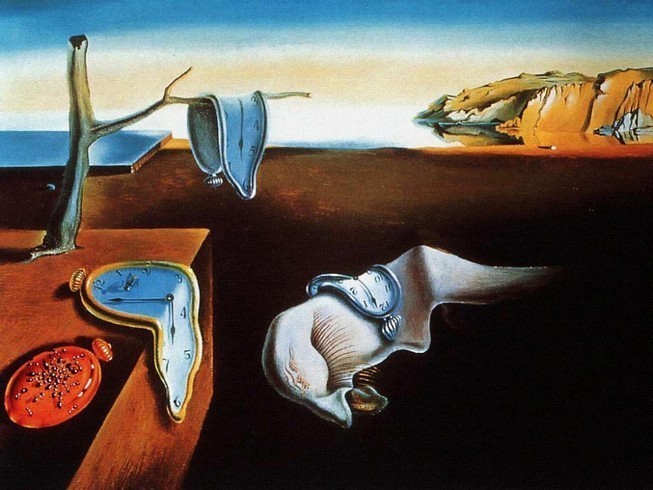

ダリは1934年に前衛美術の画商ジュリアン・レヴィの助力によりアメリカのニューヨークにわたります。ちなみにジュリアン・レヴィはアンリ・マティスの息子です。代表作『記憶の固執』を中心としたニューヨークでのダリの個展がジュリアン・レヴィ画廊で開催され、ダリはニューヨークで大評判になりました。『記憶の固執』はこのときはじめて公開され、購入され、その後、ニューヨーク近代美術館に収蔵されることになりました。

アメリカの富豪集団「ソーシャル・レジスタ」が、ダリのために特別に催した企画「ダリ・ボール(DAli Ball)」で、ダリは胸にガラスケースのブラジャーを身に付けて現れて、話題になりました。

同年、ダリとガラはコレクターで有名なカレス・クロスビーが開催するニューヨークの仮面舞踏会パーティに参加します。当時、「リンドバーグの赤ちゃん誘拐事件」が世間を騒がしていたころで、そこでダリはガラに血塗れの赤ちゃんの死体を模したドレスを着せ、頭にリンドバーグの赤ちゃんの血まみれの模型をのせて悦に入っていたといいます。

そのためマスコミから非難が集中しました。しかし、この事件はダリによると少し異なり、ガラは頭にリアルな子どもの人形を結びつけてはいました、血塗られてはおらず、頭骨にアリが群がり、燐光を発するエビの足ではさまれていたものだったといいます。

1936年、ダリはロンドン国際シュルレアリム展に参加します。このときちょっとした事件が起こります。ダリは潜水服に身を包んだ姿で、ビリヤードのスティックを持ち、ロシアのボルゾイ犬を2匹引き連れて現れ「 Fantômes paranoiaques

authentiques」という講演会を行いました。講演のため壇上に上がったのですが、その潜水服の重さのため直立することはできず、演壇に寄りかからなければならなりませんでした。また、水中ヘルメットのガラスごしで話すため、来場者はダリが何を言っているのか全くわかりませんでした。

さらに、このとき潜水服の酸素供給がうまくいかず、ダリは窒息状態に陥りました。ダリが、しきりにボルトで固定されたヘルメットをはずしてくれ、とジェスチャーで訴えるのですが、来場者はこれはダリのパフォーマンスだと思って、みんな笑いだす始末でした。幸い、来場者のひとりが事の重大さに気づきました。スパナを使ってヘルメットをはずし、ダリはようやく助かることができました。あやうく窒息死するところだったようです。

1936年に、ニューヨークのジュリアン・レヴィ・ギャラリーでジョゼフ・コーネルの初の映画作品「Rose Hobart」が上映され、ダリは別の事件のために有名になります。レヴィの短編シュルレアリム映画はニューヨーク近代美術館での最初のシュルレアリム展と同時開催することになり、美術館ではダリの作品がメインとなりました。

ダリはコーネルの映画を観るために上映会場に聴衆とともにいたが、途中でフィルムを介して、彼は怒り始め、プロジェクターを叩き、コーネルにつかみかかり、「お前は俺の頭からアイディアを盗んだ!」とわめき散らしたようです。

当時のダリの大パトロンは、イギリスの詩人で富豪のエドワード・ジェイムズでした。彼はダリの作品をたくさん購入してダリの美術業界への参加を手助けしました。また「ロブスター電話」や「唇ソファ」などコラボレート作品を作り、長くシュルレアリスムムーブメントのイコンを務めました。

1938年に、ダリは若い時の彼のヒーローだったジグムント・フロイトとオーストリアの小説家シュテファン・ツヴァイクを通じて面会し、フロイトのポートレイトを描いてます。フロイトはのちにツヴァイクに送った手紙には「これまで私はシュルレアリスト―彼らは私を守護神にしていたようですが―というものは、100パーセント(アルコール分を除けば95パーセントでしょうか)ばかだと思っていました。しかし、才気にあふれ、狂信的な目をしたスペイン人の若者は疑いもなく巨匠の腕をもっています。どうやら評価を変えなければならないようですね。」と書いています。このことを聞いたダリは大変喜んだといいます。

1939年に、ダリはフランスのリビエラのロクブリュヌにあるガブリエル・ココシャネルの自宅「La Pause」に招待されます。そこでダリは巨大な絵画を描き、ニューヨークのジュリアン・レビー・ギャラリーで展示されました。20世紀末、La

Pauseはダラス美術館によって一部複製され、リーブスコレクションやシャネルのオリジナル家具の一部として収蔵されました。

1938年に、ダリは2体のマネキンと自動車で構成されたインスタレーション作品「雨降りタクシー」を発表します。これはパリの国際シュルレアリスム展会場「Galerie Beaux-Arts」で、その一部が初めて展示されました。このときの企画はアンドレ・ブルトンとポール・エリュアールで、マルセル・デュシャンが展覧会をデザインをし、またホストを務めました。

1939年のニューヨーク国際博覧会で、ダリは博覧会のアミューズメントエリアにて、シュルレアリスムパビリオン「ヴィーナスの夢」を披露します。それは奇妙な彫刻、彫像、妙なコスチュームをしたヌードモデルなどを特色としたものでした。

同年、アンドレ・ブルトンはダリにサルバドール・ダリの名前をもじったアナグラム「Avida

Dollars(ドルの亡者)」というあだ名を付けたようです。これはダリの作品が年々商業主義的になっていくことを皮肉ったあだなで、一方、ダリは「名声」と「富」によってより自己肯定を求めて行いました。その後、多くのシュルレアリストたちはダリが死ぬまで極めて厳しい論争をしかけました。

1968年にダリはガラのためにプボル城を購入してプレゼントします。ガラの別荘です。当初は夏の一時的期間に別荘として過ごしていたのですが、1971年頃からガラはプボル城にひきこもりがちになります。一度行くと数週間は一人でこもって出てこなくなってしまいました。これは、ダリがアマンダ・リアと不倫していたことが問題だったといわれます。

ダリ自身の言葉によれば、ガラの書面での許可なしにプボル城へ出向くことは固く禁じられていたようで、ガラの生前はダリさえもほとんど入ったことはありませんでした。長年のミューズであるガラからの疎遠はダリを不安にさせました。ダリはうつ病になり、健康を害し始めました。

1980年、76歳のダリは体調を崩しがちになります。右手はパーキンソン病の症状でひどく震えるようになりました。体調悪化の原因としてガラは、ダリは危険な処方箋を投与され神経系は損傷したためだと話しています。

1982年、ダリはフアン・カルロス1世 (スペイン王)から「マルケス・デ・ダリ・デ・プボル」の貴族の称号を与えられます。プポルというのはダリがガラにプレゼントしたジローナのプポル村にある中世の城の名前です。わずかな期間でしたが、実際にダリもガラが死去したあとにプボル城で過ごしていたため、プボルという称号が与えられたのでしょう。

1982年6月10日、ガラが亡くなります。87歳でした。ガラが亡くなるとダリは生きる気力を失いはじめ、何度か脱水症状により自殺未遂を行うようになります。その後、フィゲラスからガラのプレゼントのために購入したプボル城へ移り住みます。

またこれまで財布の紐はガラが管理していたわけですが、ガラが死去してから自分でお金の管理をしなければならなくなりました。しかし、世間に疎かったダリはガラのような金銭感覚はまったくありません。非常にルーズで人に際限なくお金を貸しまくり、踏み倒されて借金まみれになっていきます。

1983年5月、ダリはルネ・トムの数学的破局論の影響を受けた最後の作品「スワロウ・テイル」を完成させます。

1984年、原因不明の寝室の火事でダリは大やけどします。おそらくダリの自殺未遂だったと言われています。

1988年11月、ダリは心不全により病院へ搬送されます。ペースメーカーは入院前からすでに身体に埋め込まれていました。1988年12月5日、フアン・カルロス1世 (スペイン王)が病院に見舞いにきます。

1989年1月23日、ダリの好きなレコード「トリスタンとイゾルデ」を聴きながら、84歳で死去。遺体はフィゲラスにあるダリの劇場美術館の地下に埋葬されました。

■1904年

・5月11日フィゲラスに生まれる。父親は公証人サルバドール・ダリ・クシ、母親はフェリッパ・ドメネク・フェレス。

■1908年

・妹アナ・マリアが生まれる。

■1917年

・父が家でダリの木炭デッサンの展覧会を開く。

■1919年

・フィゲラス市立劇場(後のダリ劇場美術館)のコンサート協会の展覧会に出品する。

■1920年

・小説『夏の夕方』を書き始める。

■1921年

・2月に母親が死去。翌年、父はダリの母親の妹であるカタリナ・ドメネク・フェレスと結婚する。

■1922年

・バルセロナのダルマウ画廊で開催されたカタルーニャ学生会主催の学生のオリジナル絵画コンクールに出品する。ダリの作品「市場」は大学長賞を受賞する。

・マドリードでサン・フェルナンド王立美術アカデミーに通、学生寮に暮らしながら、後に知識人や芸術家として活躍する友人たち(ルイス・ブニュエル、フェデリコ・ガルシア・ロルカ、ペドロ・ガルフィアス、エウへニオ・モンテス、ペピン・ベヨなど)と親しく交流。

■1923年

・教授であった画家のダニエル・ヴァスケス・ディアスに反対する学生デモを先導した理由で、美術アカデミーを放校される。

・フィゲラスに戻り、ファン・ヌニュスの授業に出席、版画の新しい方法を学ぶ。

■1924年

・秋に美術アカデミーに戻り、再授業を受ける。

■1925年

・マドリードでの第一回イベリア芸術家協会展に出品し、ダルマウ画廊で初個展を開催する。

■1926年

・マドリードでのカタルーニャ現代美術展や、バルセロナのサラ・パレスでの第一回秋のサロンなどに出品。

・パリへ旅行しピカソに会う。

・再び美術アカデミーを放校される。フィゲラスに戻りを絵を描くことに専念。

■1927年

・ダルマウ画廊で2回目の個展を開催し、サラ・パレスでの第2回秋のサロンにも出品。

・フィゲラスの兵役につく。

・フェデリコ・ガルシア・ロルカの『マリアナ・ピネダ』の舞台装置と衣装を担当。

■1928年

・ダルマウ画廊での前衛芸術の宣言展に参加。

・ルイス・モンターニュとセバスチャン・ゴーシュとともに、『マニフェスト・グロッグ・カタルーニャ反芸術宣言』を発行。

■1929年

・ジョアン・ミロを通じてシュルレアリストのグループと交流。

・ルイス・ブニュエルとの共同制作である映画『アンダルシアの犬』を編集。

・夏はカダケスで過ごし、画商ゲーマンス、ルネ・マグリットとその妻、ルイス・ブニュエル、ポール・エリュアールと妻のガラ、その娘セシルなどがダリを訪ねる。

・パリのゲーマンス画廊で個展を開催。

・ガラとの恋愛関係が原因で家族に亀裂が入る

■1930年

・ブニュエルとの共同制作の第2作目、『黄金時代』がパリのスタジオ28で上映される。

・シュルレアリスム出版がダリの本『見える女』を出版。

■1931年

・パリのピエール・コル画廊で個展を開催。『記憶の固執』を出品。

・コネチカット州ハートフォードのワーズワース文芸協会で行われたアメリカ合衆国で初めてのシュルレアリスムの展覧会に参加。

・『愛と思い出』という本を出版。

■1932年

・ニューヨークのジュリアン・レヴィ画廊での、シュルレアリスム:絵画、ドローイング、写真展に参加する。

・ピエール・コル画廊での2回目の個展を開催。

■1933年

・パリの『ミノトール』誌の創刊号に「ミレーの<晩鐘>」の強迫観念のイメージの偏執狂的批判的解釈」という本の序章が掲載される。

・ピエール・コル画廊でのシュルレアリストのグループ展に出品、3回目の個展も開催する。

・ニューヨークのジュリアン画廊で個展開催。

■1934年

・イブ・タンギーとアンドレ・ガストンとの立ち会いのもと、ガラと入籍。

・パリのグラン・パレのアンデパンダン展における50周年記念展に参加。この展覧会に参加することを拒否した他のシュルレアリストたちの意見を無視しての参加だった。これがブルトンのグループから離れるきっかけとなる。

・ロンドンのツェンマー画廊にて個展を開催。

・ガラとともにアメリカを訪れる。

・『ニューヨークが私を迎える』という冊子を発行。

■1935年

・ノルマンディー号でヨーロッパに戻る。

■1936年

・ロンドンで開催された国際シュルレアリスム展に参加。

・ニューヨーク近代美術館での幻想芸術ダダ・シュルレアリスム展に参加。

・『TIME』誌の表紙を飾る。

■1937年

・2月にハリウッドでマルクス兄弟に会う。

・ダリとガラがヨーロッパに戻る。

・パリのレヌー・エ・コル画廊でハーポ・マルクスの肖像画と映画のために2人で描いたデッサンを展示。

■1938年

・パリの国際シュルレアリスム展に『雨降りタクシー』を出品。

■1939年

・ニューヨーク万国博覧会に参加するための契約書を交わし、「ヴィーナスの夢」館のデザインを行う。しかしながら、正面に頭部を魚に変えたボッティチェリのヴィーナスの複製を展示することを万博委員会に却下される。それに対してダリは『自らの狂気に対する想像力と人間の権利の独立宣言』を出版。

・メトロポリタン・オペラハウスにてダリがパンフレット、衣装、舞台装置をデザインしたバレエ『バッカナール』が上演。

・9月、ヨーロッパに戻る。

■1940年

・ドイツ軍のボルドー進出にともない、ダリ夫妻はしばらく滞在していたアルカーションを離れアメリカに移住、1948年まで滞在。アメリカに着くと、ヴァージニア州ハンプトン・マナーのカレス・クロスビーの元に滞在する。

■1941年

・写真家フィリップ・ホルスマンとともに写真の仕事をし始める。

・ニューヨークのジュリアン・レヴィ画廊での展覧会。そのカタログに序文「サルバドール・ダリの最後のスキャンダル」をダリ自身が書いている。

■1942年

・自伝『わが秘められた生涯』を出版。

■1943年

・レイノルズ・モース夫妻が初めてダリの絵『夜のメクラグモ・・・・・・希望!』を購入する。春には、ニューヨークのヘレナ・ルビンスタインの部屋の装飾に携わる。5月、実話をフェデリコ・ガルシア・ロルカが脚色した新作バレエ『カフェ・デ・チニータス』のデザインに入る。

■1944年

・『ヴォーグ』誌の表紙をデザインする。

・10月、ニューヨークのインターナショナル・シアターにて、インターナショナル・バレエがダリの舞台美術で『感傷的な対話』を上演する。

・12月、ニューヨークでインターナショナル・バレエのプロデュースによる、初のパラノイアック・バレエ『狂えるトリスタン』が上演される。ダリは、ワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』から、このバレエの着想を得た。

■1945年

・ヒッチコックの映画『白い恐怖』の一連の夢のシーンを制作するため、ハリウッドに移住する。

・ビグノウ画廊で「サルバドール・ダリの新作絵画展」を開催。この展覧会のために、自分自身の作品と動向を掲載した『ダリ・ニュース』の第一号を自ら発行する。

■1946年

・『ヴォーグ』誌のクリスマス号の表紙のデザインをする。

・ウォルト・ディズニーと映画『デスティーノ』の契約を交わす。

■1947年

・『ダリ・ニュース』の最終号となる第2号を発行。カタログには「ダリ、ダリ、ダリ」と「追記:短いがわかりやすい美術史」 を寄稿。

■1948年

・『描くための50の秘法』を出版。

・6月、スペインに戻る。

・11月、ルキノ・ヴィスコンティ演出のシェイクスピアの『お気に召すまま』がエリセオ劇場で上演される。舞台装置と衣装をダリが担当した。

■1949年

・ダリが舞台と衣装をデザインしたリヒャルト・シュトラウス原作の『サロメ』がロンドンのコベント

・ガーデンにて上演される。その後、ホセ・ゾリーヤの『ドン・ファン・テノリオ』がマドリッドのマリア・ゲレロ劇場で上演される。

・『トリビューン』誌に「ダリの自動車」という記事が掲載。

・12月、アナ・マリアが、妹の視点で書いたダリについての本を出版する。

■1950年

・妹の本への反論として、『メモランダム』という冊子を発行。

・『ヴォーグ』誌に「ダリのガイドでスペインへ」を掲載。

■1951年

・パリで「神秘主義宣言」とそれに基づいた作品を発表。

・カルロス・デ・ベイステギがヴィネツィアのラビナ・パレスで仮装舞踏会を企画。ダリはそこに自らがデザインし、クリスチャン・ディオールが制作した衣装で登場する。

■1954年

・ローマのパラッツォ・パラヴィッチー二でダンテの『神曲』を基にしたデッサンを展示する。この展覧会で、ダリがルネサンスを象徴する『形而上的な立方体』を登場させた。

・フィリップ・ホルスマンとの共作の本『ダリの口髭』が出版される。

■1955年

・シェイクスピアの作品を原作とした映画『リチャード3世』のプロモーションのため、リチャード3世役のローレンス・オリビエの肖像を描く。

・12月「偏執狂的批判的の方法論の現象学的様相」と題した講演会をパリのソルボンヌ大学で行う。

■1956年

・アントニ・ガウディへのオマージュとしての講演会をバルセロナのグエル公園で開催。

■1958年

・パリのフェリアで、エトワール劇場で行われる講演会のための12メートルのパンの製作を依頼される。

・8月8日、ダリとガラは、ジローナ近郊のロス・アンヘレス聖堂で結婚式を挙げる。

・カーステアース画廊での展覧会のため、『反物質宣言』を発行。

■1959年

・年末にダリは新しい乗り物「オボシペド(卵足)」を発表する。

■1960年

・ドキュメントフィルム『カオスとクリエーション』を撮影する。

・ジョセップ・フォレットから依頼された『神曲』が完成。そのイラストは、パリのガリエラ美術館に展示される。

・「または形:ベラスケスへのインフォーマルなオマージュ」展のカタログに「ベラスケス、絵画の天才・・・」という文を書く。

■1961年

・ヴィネツィアのフェニーチェ劇場で『スペイン婦人とローマの騎手』が上演される。音楽はスカルラッティ。5つの舞台デザインがダリ。バレエ『ガラ』は、振付がモーリス・ベジャール、舞台美術と衣装がダリ。

・アートニュースに「ベラスケスの秘密の数字を解き明かす」を掲載。

■1963年

・『ミレーの<晩鐘>の悲劇的神話』という本を出版する。

■1964年

・スペインの最高栄誉であるイザベル・ラ・カトリカ賞を与えられる。大回顧展を東京と京都で開催する。

・ターブル・ロンダ社から『天才の日記』を出版。

■1965年

・回顧展「サルバドール・ダリ1910-1965」がニューヨーク近代美術館で開催される。そのカタログにダリは「歴史と絵画の歴史のレジュメ」という文を発表する。

■1968年

・ニョーヨーク近代美術館で開催された「ダダ-シュルレアリスムとその遺産」という展覧会に参加。フランスの五月革命に際して、ソルボンヌの学生に配布するために『わたしの文化革命』を発行する。

■1969年

・プボルの城を買い取り、ガラのために装飾する。

■1970年

・パリのギュスターヴ・モロー美術館で記者会見を開き、フィゲラスのダリ劇場美術館の計画について発表する。

・ロッテルダムのボイマンス・ファン・ベーニンゲン博物館が大回顧展を企画。

■1971年

・レイノルズ・モースのコレクションを集めたオハイオ州クリーブランドのダリ美術館が開館。

・マルセル・デュシャンに捧げるチェスをアメリカ・チェス協会のために制作する。

■1972年

・ノドラー画廊で、ダリがデニス・ガボールとコラボレーションして制作した世界初のホログラフィー展が開催される。

■1973年

・ドレーゲル社から『ガラのディナー』が出版される。プラド美術館で「ベラスケスとわたし」と題した講演会を開催。

■1974年

・9月28日、ダリ劇場美術館開館。

■1978年

・ニューヨークのグッゲンハイム美術館に、ダリの最初の超立体鏡作品『ガラにビーナスの誕生を告げるため地中海の肌をめくってみせるダリ』が展示される。

■1979年

・ジョルジュ・ポンピドーセンターでダリの大規模な回顧展と同時にこのセンターのために考えた『最初の環境』が開催される。

■1980年

・5月14日から6月29日まで、ロンドンのテート・ギャラリーで回顧展が開催。この展覧会には251点が展示される。

■1982年

・フロリダ州セント・ピーターズバーグに、レイノルズ・モース夫妻所有のサルバドール・ダリ美術館が開館する。

・6月10日、ガラがポルト・リガトで死去。

・国王カルロス1世がダリをマルケス・デ・ダリ・デ・プボルと命名、爵位を与える。

・プボル城へ移り住む。

■1983年

・「1914年から1983年のダリの400作品」という大きな展覧会がマドリード、バルセロナ、フィゲラスで開催される。

■1984年

・プボル城が火事になり、フィゲラスのガラテア塔に移り住む。呼び鈴の火花が引火の原因といわれている。

■1989年

・1月23日、ガラテア塔で逝去。