聖アントワーヌの誘惑 / The Temptation of St. Anthony

性の誘惑に打ち勝つ!禁欲、不安、欲望!

概要

| 作者 | サルバドール・ダリ |

| 制作年 | 1946年 |

| メディウム | 油彩、キャンバス |

| サイズ | 119.5 x 89.7 cm |

| コレクション | ベルギー王立美術館 |

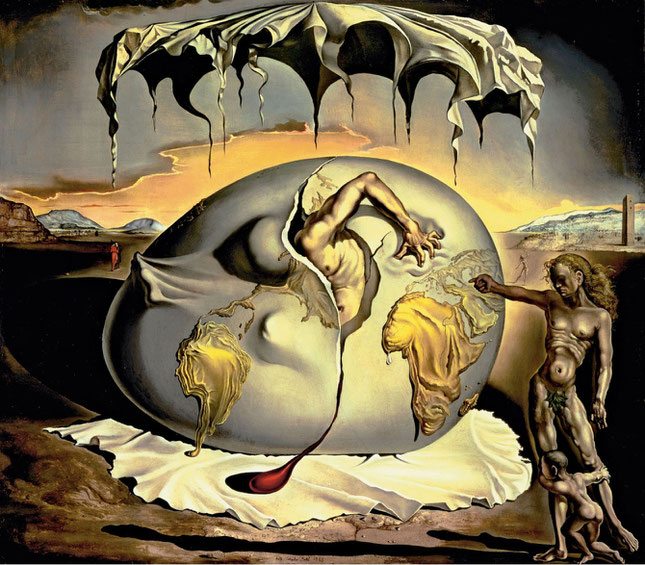

「聖アントニウスの誘惑」は、1946年にサルバドール・ダリによって制作された油彩作品。ダリの「古典主義時代」「ダリ・ルネサンス」の代表的な作品として知られている。現在はベルギー王立美術館が所蔵している。

本作には多くのシュルレアリスティックな要素が含まれているが、基本的には天国と地球の中間、欲望と禁欲の葛藤、関心と不安といったものが表現している。

聖アントワーヌは西洋芸術史の代表的な主題

手前で十字架を掲げる男性は聖アントワーヌである。古典の話では聖アントワーヌは荒野で修行するが、そのときさまざまな誘惑に悩まされる。その誘惑に打ち勝とうとしている光景を描いているのが本作である。

砂漠のような風景。空は青く、またどんよりとした黒い雲が迫りつつあり、左下に聖アントニウスがひざまついて、十字架をかざしている。彼の足元には死を象徴する骸骨が転がっており、十字架の前方には宇宙象や宇宙馬たちのパレードが描かれている。そして宇宙象たちは「誘惑」を表す象徴的なアイテムを背負っている。

聖アントワーヌは、ダリだけでなくボッシュをはじめ、西洋美術史や文学史を通じてさまざまな芸術家によって表現されており、ダリも古典的な西洋美術や主題にシュルレアリスムをもって挑戦したといえる。

誘惑と禁欲と霊的な力を同時に表現

パレードの一番手前に描かれている馬は均整のとれた逞しい体だが、その後ろの象は大きな体型に比べて足は蜘蛛のように細く不自然な体型である。象の背中にある金の器の上には裸の女性が載っているが、ダリの性に対する興味と不安の両方を表現している。

後ろに続く象たちも先頭の象と同じように背中にさまざまな建築物を背負っている。縦長の塔のようなオベリスクを背負った象は、バロック時代のイタリアの彫刻家ジャン・ロレンツォ・ベルニーニの彫刻「ミネルバ・オベリスク」からの引用で、1948年作の「象」をはじめダリ作品に頻繁に現れる。これはダリの場合、男根を暗喩している。

さらに、その後ろの雲がかかって一部垣間見える建物は、エル・エスコリアル修道院である。ここにはダリの霊的なもの精神的なものへの敬愛が表現されており、それが十字架を掲げ、目の前に現れる誘惑への自己の弱さと同時に、かたくなに誘惑を拒否する聖アントニヌスの姿で表現されている。

映画での公募作品だった

本作は、デビッド・L・レーブとアルバート・ルーウィンが制作した映画『ベルアミの個人的な仕事』で使用予定だった「聖アントニウスの誘惑」の絵の公募に応じて制作されたものである。ダリは公募に応募したが、最終的に映画で使われることはなかったという。