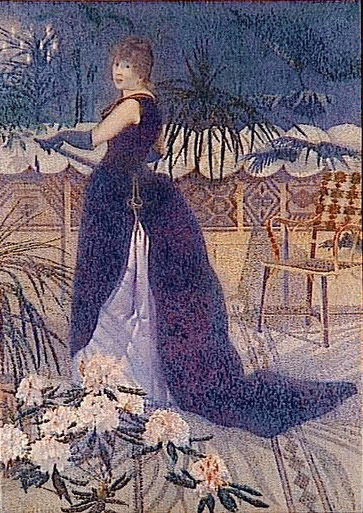

Gioco del volano, Racket game on a lawn (1900)

生年月日

1870年11月25日

死没月日

1943年11月13日

国籍

フランス

表現形式

絵画、装飾芸術、著述

ムーブメント

後期印象派、ナビ派、新古典主義

関連サイト

・WikiArt (作品)

モーリス・ドニ(1870年11月25日-1943年11月13日)はフランスの画家、装飾芸術家、著述家。印象派から近代美術への移行期に重要な役割を果たした。

ドニは最初ナビ派であったが、象徴主義へ移行し、その後、フォーヴィズム的なスタイルを含んだ新古典主義

第一次世界大戦後、ドニは「聖なる芸術工房」を創設して、教会の装飾芸術や宗教芸術の復活

ナビ派の創設メンバーの1人

パネル、ステンドグラスなど装飾芸術で活躍した

信仰と宗教芸術を重視した

モーリス・ドニは1870年11月25日、フランス、ノルマンディー地方の海岸都市グランヴィルで生まれた。父親は謙虚な農民だったが、軍隊で4年兵役を務めたあと、鉄道会社で働く。母親は製粉所の娘で、裁縫師として働いていた。1865年に2人は結婚し、パリ郊外のサン=ジェルマン=アン=レーへ移り、父親はパリの西武鉄道の管理業務の仕事に就くことになった。

モーリスはひとりっ子だった。幼少期から宗教や芸術に非常に関心を示した。1884年、13歳から日記を付け始めている。1885年に日記に地元の教会で開催された儀式のろうそくの光や薫香に色付けて追加し、その様子を賞賛している。

ドニはよくルーブル美術館に通い、特にフラ・アンジェリコやラファエロ・サンティ、サンドロ・ボッティチェッリの作品に感動した。

15歳のときに付けた日記に「そうだ、私はキリスト教画家にならなければならない、そしてキリストの奇跡を祝すために何かが必要だ。」

ドニは最も名門として知られるパリの学校コンドルセ高校に入学し、哲学で優秀な成績をおさめた。しかしながら、1887年末の学校をやめ、1888年にアカデミー・ジュリアンに登録し、パリの美術学校の名門エコール・デ・ボザールの入学試験を受ける準備をする。そこで彼は絵画や理論をジュール・ジョゼフ・ルフェーブルから学んだ。

1888年7月にボザールの入学試験に合格し、11月には別の試験に合格し、哲学の学士号を取得する。

アカデミー・ジュリアン時代、ポール・セリュジエやピエール・ボナール などのちにナビ派 の同僚となる学友と出会い、絵画に関する考えたを共有した。

1890年に彼らはナビ派 を結成する。かれらの哲学はオーギュスト・コントやイポリット・テーヌの著作や実証主義の哲学に基づいたものである。自然主義や物質主義を批判し、理想的なものを求めた。

ド二は1909年に「美術はもはや、写真のように、視覚的感覚ではなくなった。いや、精神性を創造する唯一の手段である 」と書いている。

技術面でドニは最初はスーラ のような新印象派スタイルで絵を描いていたが、あまりに科学的だったのでやめる。

1889年ドニは、パリ万博の端にあったカフェ・ボルポニで、友人とゴーギャンの展覧会を鑑賞して魅了される

ゴーギャンの作品はドニに大きな影響を与えた。1889年に初めて展示されたゴーギャンの《海洋大気》は、明るくカラフルで、ドニの1890年の作品《テラスの日差しスポット》や、1918年の《キリストの孤独》に影響を与えた。

ナビ派は1890年代には解散したが、そこでのアイデアはのちにボナール やヴュイヤール 、また、ナビ派ではないがアンリ・マティスにも影響を与えた。

《18歳の自画像》1889年

《カルヴァリーへの登山》1889年

《カトリックの謎》1889年

当時のドニに影響を与えたものとしてほかに日本の美術がある。フランス人の日本美術への関心は1850年代にはじまる。1855年のパリ万博で日本の美術が展示され、また1890年にエコール・デ・ボザールが日本の浮世絵の重要な回顧展を開催している。

1890年以前、ドニは、日本の美術を広く欧米に紹介したサミュエル・ビングの書籍『藝術の日本 1888〜1891』に掲載されているイラストを切り抜き、絵を描くときに手本にしていたという。1888年11月、ドニは友人のエミーユ・ベルナールに、「色を与える」ことから「日本のように調和する」方向へ

ドニの作品における日本画の特徴は、日本画のように横幅の広いフォーマットで、定型化された構成と装飾性

《9月の午後》1891年

1890年8月、ドニは新しいアイデアを思いつき、雑誌『Art et Critique』のレビュー欄で有名な論文『新古典主義の定義』

その論文の冒頭は「絵画が、軍馬や裸婦や何らかの逸話である以前に、本質的に、ある順序で集められた色彩で覆われた平坦な表面であることを、思い起こすべきである」

なお、このアイデアはドニが自分で考えたものではなく、以前にイポリット・テーヌが『芸術の哲学』で書いた「絵は色のついた表面で、そこにはさまざまな色調や光度が特定の選択のもとに配置されている」が元になっている。しかしながら、画家たちの注目を集め、モダニズム創設の一部となったのはドニの文章である。

ドニは絵画における平面性の重要さを主張した最初の画家の1人で、今日ではモダニズムの開始点の1つと認識されている

この絵画における平面性の追求は、ポンタヴェンでともにに過ごしたゴーギャンの綜合主義やセリジュエの抽象画からの影響がある一方で、ドニもその平面性を装飾性へと発展させていった。

しかしながら、ドニは絵画の造形性が主題よりも重要であるとは意味しないと説明している。ドニは「私の感情の奥深さは、絵画における線や色の構成から由来している。すべては作品の美の中に含まれている」と説明している。論文でドニはこの新しい運動を「新古典主義」 スーラが率いた新印象派の進歩主義に反発

この論文が世に出ると、ドニはナビ派哲学の最も有名なスポークスマンとみなされるようになった。しかし、実際ナビ派は非常に多様であり、各画家たちが多くの異なる意見を持っていた。

ドニの人生で次に重要な出来事は、1890年10月にマルタ・ムリエとの出会いだった。1891年6月から2人は恋愛をはじめ、1893年6月12日に結婚。彼女はどにの芸術の重要な存在となり、多くの絵画や装飾絵画で描かれるようになった。

1890年代初頭、ドニはのちの作品の大部分を導く芸術哲学をつくり、その後ほとんどその哲学を変化させなかった。ドニにとっての芸術の本質とは「愛と信仰」の表現

1895年3月24日ドニは日記に「芸術は確かな慰安をもたらし、これからの人生の希望の現れであり、私たちの生活の中に芸術として小さな美の表出を通じて癒やしてくれるもので、創造の仕事を続けているという慰めの思想である」と書いている。

1890年代初頭における美術業界の異変として、ヴァン・ゴッホの死去やスーラの死去、そしてゴーギャンがパリからタヒチへ移ったことが挙げられる。また、フランス政府は毎年開催しているパリ・サロンを通じて、徐々にアカデミーの優位性をあきらめてた。

1884年にスーラが設立したアンデパンダン展や1890年にパリ・サロンが2つに分裂し国民美術協会が設立されたことも、美術業界の急変の原因となる大きな出来事だった。ドニは両方のサロンで作品を展示し、また、ヨーロッパの前衛芸術を紹介するブリュッセルのラ・リブレエステ・サロンにも参加した。

1886年、雑誌『ル・フィガロ』にジャン・モレアスが「象徴主義宣言」と記事を投稿し、象徴主義呼ばれる文学運動を開始し、1891年に批評家のジョルジュ・アルブレヒト・デューラーが、雑誌『メルキュール・ド・フランス』にドニの絵画に対して「象徴主義絵画」の代表として紹介する。ドニの作品は批評家から注目されるようになる。とりわけ重要なのは新聞紙『La Dépêche de

Toulous』の創設者で所有者のアーサー・フックがパトロンとなり、ドニの作品を大量に購入したことだろう。

ドニは装飾芸術やほかの芸術様式の実験もし始めていた。1889年初頭、ポール・ヴァレリーの詩『知恵』の書籍版でイラストレーションを担当し、ドニは7枚の高度に様式化された木版画シリーズの制作をはじめる。また、パトロンとなったアーサー・フックが、オフィス用の大型装飾パネルを2枚ドニに注文する。ドニはこの時期、ほかの芸術家と同様に当時流行していたアール・ヌーヴォー様式のアラベスクカーブ模様のリトグラフポスターをデザインした。

1891年はじめ、結婚直後、ドニはマルタを主題にした絵画制作を頻繁に始める。彼女は清潔で理想化された状態で、家事をしたり、昼寝をしたり、ダイニングルームで昼寝をしている姿が描かれた。彼女は彼の風景に、最も野心的な時代の作品に登場し、そのシリーズは『ミューズ』と呼ばれ、1893年から始まった。1893年のアンデパンダン展で『ミューズ』シリーズの作品が展示されている。

ドニはまた友人アーサー・フォンテインに初めて絵画を売った。1899年にフランス政府はドニの作品を一点買いあげ、公式にプロの画家として認められることなった。

マルタはピアノが弾けたこともあり、1890年代を通じてドニは音楽と美術の関係に興味を持つようになる。ドニは1890年にピアノを弾くマルタの姿を描いている。ドニはまたマルタに特化したリトグラフ作品も制作している。クロード・ドビュッシーの「La Damoiselle

élue」の楽譜カバーや、ドビュッシーがオペラ化したモーリス・メーテルリンクの詩「ペレアスとメリザンド」のリトグラフを制作している。

《ピアノとマルタ》1891年

《マルタの肖像》1893年

《三人のマルタの肖像》1892年

1890年代、ブリュッセルやパリではアール・ヌーヴォーが現れる。家族や精神性といった主題は変わらなかったが、ドニは装飾芸術により関心をしめしはじめた。

新しいプロジェクトの多くは「アール・ヌーヴォー」という名前のギャラリーを経営していた画商サミュエル・ビングからの依頼だった。彼の新しいプロジェクトでは、壁紙、ステンドグラス、タペストリー、ランプシェード、仕切り壁、扇子などの装飾仕事があった。ドニはアール・ヌーヴォーの素材を使っていたが、描いたテーマやスタイルに関しては明らかに彼自身のものだった。

ドニの最も重要な装飾芸術はコチン男爵のオフィスに飾るために描いたパネルシリーズで、《聖フーベルト伝説》と呼ばれるもので、1895年から1897年にかけて制作された。このパネルシリーズは家族や信仰を祝したものである。

Painted screen with doves (1896)

Stained glass window for private residence (1896)

Second panel from The Legend of St. Hubert (1895-97)

1898年1月、ドニはローマを訪れヴァチカンでラファエロやミケランジェロの作品から強い感銘を受ける

同年、ギュスターブ・モローとピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌという2大象徴主義の巨匠が死去。パリに戻るとドニは、はっきりとした線と造形で構成される新個展主義の方向へ自身の美術を方向転換することに決める

1898年3月の日記には「キリストが中心となる晩年の絵画を考えてみよう。ローマの大きなモザイク絵画を思い出してみよう。大規模な装飾方法と自然の直接的な感情をうまくコントロールする」と書いている。

ドニはポール・セザンヌを賞賛していた。1896年にセザンヌ宅を訪問し、日記にスザンヌのコメントを記録している。「私は印象派を美術館に飾られる芸術のように、しっかり丈夫なものにしたいと思っている」。日記のなかでドニはスザンヌを「印象派のプッサン」と描写し、また、近代新個展主義の創設者と呼んだ。

この時代の最も重要なドニの作品の1つとして、1900年の《セザンヌ礼賛》

描かれている人物には、ルドン、ゴーギャン、ドニを、妻マルタ、ピエール・ボナール、ポール・セリュジエ、エドゥアール・ヴュイヤールなど、ナビ派のメンバーや象徴主義、後期印象派のメンバーが多数描かれている。

悲しみのため、皆、黒い服を着ていて全体的に暗いが、もう1つメッセージが込められている。背景に描かれている絵は、ゴーギャンとピエール=オーギュスト・ルノワールの作品であり、近代美術の変遷 ドニ自身の絵画スタイルの変遷を示しており、印象派から象徴主義、そして新古典主義への移行を表現

《セザンヌ礼賛》1900年

ドニは当時のドレフュス事件から始まるフランスの政治的混乱の影響を受けた。当時、フランス社会や芸術業界はエミール・ゾラやアンドレ・ジッドを傍らに2つに分断された。ドニはルドンやルノワールと同じく反ドレフェス派だった。

ドニは事件当時ほとんどローマに滞在していたが、ドレフェス擁護側のジッドとの友好には影響はなかった。ドニとってドレフェス事件が発生したあとに起きた重要な事は、教会の権力を弱めるためのフランス政府の動き、1905年に正式に教会と国家を分離する政教分離の決定だった。

ドニは1904年、国粋主義でフランスの王党派組織「アクション・フランセーズ」に参加し、極端な政治的主張を行い、ヴァチカンから正式に批判される1927年まで会員登録していた。

1906年ころから、ドニはパリの前衛芸術家とみなされるようになったが、その年、アンリ・マティス は鮮やかな色彩と光のフォービズム絵画《生きる喜び》 をサロン・ドートンヌで展示した。

これに対して、ドニのほうはますます神話の方向へ主題が向かい、「キリスト的ヒューマニズム」

1898年にブルターニュのペロス=ギレック浜で小さな別荘を購入した。1907年に彼は新古典主義作品の制作場として利用する。明るい鮮やかなフォーヴィズム的な色彩で、ビーチを裸で飛び回る幸せな家族を描いた《バッカスとアリアドネ》など、神話を基盤とした一連のヌード画の制作

《バッカスとアリアドネ》1907年

《波》1916年