前衛芸術 / Avant-garde Art

アヴァンギャルド

概要

前衛の意味

前衛(アヴァンギャルド)とは、おもに芸術、文化、政治の分野における実験的、革新的な作品や人々のことを指す言葉である。

芸術や文化における前衛表現の特徴は、現在の規範や常識と思われている事象の限界点や境界線的な部分を前面に押し出す、または越境する傾向が見られる。現在も多くの芸術家は、前衛運動に参加しており、いまだ前衛は有効な言葉である。

前衛はもともと軍事用語で12世紀より本隊に先駆けて敵と対峙する前衛部隊のことを指していたが、19世紀より政治において、また20世紀初頭より文化や芸術に転用され、「大胆不敵さによって、先駆者の役割を果たす(と自負する)運動や集団」という意味を持つようになった。

転用されたのは1825年。サン=シモン派の社会主義者オランド・ロドリゲスが自身のエッセイで仲間に対して「アヴァンギャルド」と呼んだのが起源である。ロドリゲスは、社会的、政治的、経済改革のために「芸術の力は最も直截的、かつ最速の方法である」と主張し、芸術家を召集した。

前衛美術とは

前衛美術は、19世紀末から20世紀にかけて発生した視覚美術の革命で、1870年代の印象派から始まる。ギュスターヴ・クールベが美術的な意味での前衛を使ったのが前衛美術の起源とされる。

クールベは、それまでの美術においては決して描かれることのなかった貧民や労働者、理想化されたものではない普通のヌード絵画「世界の起源」を積極的に描いた画家として、当時、常識を逸脱した前衛的な画家だった。

クールベの言語使用から考えても、「前衛」は、「意味がわからない」や「シュール」といった意味ではなく、その時代の常識を逸脱した先駆的な行為のことを指す。ただ逸脱するのではなく、”先駆性”が前衛にとって重要である。

写実と印象派の否定

なお、「美術」と「芸術」のちがいであるが、「美術」は、絵画や彫刻など中世から続く視覚形式の表現一般のことを指し(ビジュアル・アートという)、対して「芸術」は、音楽や文学、ダンス、パフォーマンスなどあらゆる表現形態のことを指す。このページでは、おもに前者の「前衛美術」についての解説をおこなう。

前衛美術は当初、国家権力や資産家の注文(王立アカデミーによって規定された絵画の様式、貴族の肖像、神話的題材)を断って、芸術家が発注側の規範に従わず、独自の自由創作を進める意味だった。

芸術家が、自分の思考や世界観を作品に投影し、その制作のプロセスの最初から最後まで自分でコントロールすること。このような芸術家の主張に対して、世界中の哲学者や資産家が支持した。これが前衛美術ムーブメントの始まりである。

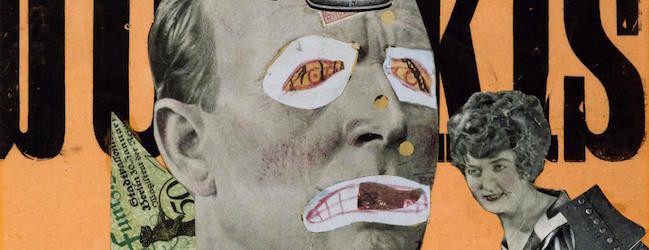

こうした背景の仲、前衛美術家の多くは、古典的な写実主義を否定して、色や平面性などを中心に純粋な視覚性を目指す方向へ進む。生まれた絵画様式が、 印象派、フォーヴィスム、キュビスム、ダダイスム、シュルレアリスム、表現主義、デ・ステイル、ロシア・アヴァンギャルドなどである。

大衆芸術への反発

しかし戦後になると前衛美術は、王様や貴族への反発から大衆芸術へ反発する形に変化する。

クレメント・グリーンバーグは、論文『アヴァンギャルドとキッチュ』で、前衛芸術を観客の批評能力を高めるものとする一方で、具象的な表現を多用する大衆芸術(映画、マンガ、イラストレーションなど)を、観客に刹那的な快楽を与えるだけで批評能力を鈍らせる後退的な「キッチュ」として批判した。

美術史家や批評家が、「前衛」「歴史的前衛」などの言葉を使うときは、おおよそこれらの芸術のことを指している。また日本の美大で教えられる美術も古典的な写実主義から前衛芸術までである。

また前衛美術は「モダン」「近代美術」「20世紀美術」「モダンアート」とも言われるが、さほど差異はない。

前衛美術と現代美術

前衛美術は、現代美術と部分的に重なりもするが、基本的に違う性質のものであると考えられている。

現代美術は、作品における視覚性を否定して、哲学的な考察や社会批判の要素が重要視される。また「観念」や「言葉」の部分が重要である。現代美術は「コンテンポラリーアート」「ポストモダン」とも言われる。

その起源はマルセル・デュシャンの「レディ・メイド」が現代美術の始まりとされ、抽象表現主義、ミニマルアート、コンセプチュアル・アート、フルクサス、ランドアートなど前衛美術と重なってもいる。前衛美術と現代美術のちがいは、「ヨーロッパ前衛美術とアメリカ前衛美術」、また「ヨーロッパ王侯貴族文化とアメリカの市民富裕層文化」の違いといえなくもない。

なお、前衛美術と現代美術は、基本的に同じマーケットで扱われる。大手ギャラリーの取扱う美術説明においては「modern and contemporary」と記載されることが多い。しかし、デザインやイラストレーションといった応用美術や、マンガやアニメーションなどのサブカルチャーと同じマーケットで扱われることは現在はない。

おもな前衛美術家

おもな前衛美術の文脈

・未来派

・ヴォーティシズム

・ヨーロッパ構成主義

・新即物主義

・アール・デコ

・メキシコ壁画運動

・アングリー・ペンギン:Angry Penguins

・偶然性の音楽:Aleatoric music

・筆記体:Asemic writing

・純映画:Cinema pur

・コブラ:COBRA

・クリーシオニスモ:Creacionismo

・ドロップ・アート:Drop Art

・叙事演劇:Epic theater

・フルクサス:Fluxus

・グラフィティ:Graffiti

・具体:Gutai group

・ハプニング:Happening

・ハンガリー世代:Hungry generation

・イマジニズム:Imaginism

・イマジズム:Imagism

・印象派:Impressionism

・写真落描き:Incoherents

・ランド・アート:Land art

・レトリスム:Lettrisme

・ナビ派:Les Nabis

・叙情抽象:Lyrical abstraction

・メール・アート:Mail art

・ミュジーク・コンクレート:Musique concrète

・ネオアヴァンギャルド:Neoavanguardia

・ネオダダ:Neo-Dada

・ネオイズム:Neoism

・新スロバキア・アート:Neue Slowenische Kunst

・オルフィスム:Orphism

・ポストミニマリズム:Postminimalism

・プラカルパーナ:Prakalpana

・プリミティヴィズム:Primitivism

・レイヨニスム:Rayonism

・セリエル音楽:Serialism

・国際シチュエーショニスト:Situationist International

・ストリデンティスム:Stridentism

・スーパーフラット:Superflat

・スーパーストローク:Superstroke

・シュプレマティスム:Suprematism

・象徴主義:Symbolism

・タシスム:Tachisme

・即興演劇:Theatre of Cruelty

・国際構成主義:Universalismo Constructivo

・ウィーン行動派:Viennese Actionism

・ヴォーティシズム:Vorticism

おもな前衛写真家、映像作家

・ジョン・アブラハム(インドの映像作家)

・ケネス・アンガー(アメリカの映像作家)

・ダイアン・アーバス(アメリカの写真家)

・ベレニス・アボット(アメリカの写真家)

・マシュー・バーニー(アメリカの現代美術家)

・ヨルダン・ベルソン(アメリカの映像作家)

・パトリック・ボカノウスキー(フランスの映像作家)

・スタン・ブラッケージ(アメリカの映像作家)

・ルイス・ブニュエル(スペインの映像作家)

・ジョン・カサヴェテス(アメリカの映像作家)

・ヴェラ・ヒティロヴァ(チェコスロバキの映像作家)

・ジャン・コクトー(フランスの詩人)

・ブルース・コナー(アメリカの映像作家)

・トニー・コンラッド(アメリカの映像作家)

・マヤ・デレン(アメリカの映像作家)

・ナサニエル・ドースキー(アメリカの映像作家)

・ジェルメーヌ・デュラック(フランスの映像作家)

・ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー(ドイツの映像作家)

・デイビット・ガッテン(アメリカの映像作家)

・アーニー・ジェ(アメリカの映像作家)

・ジャン=リュック・ゴダール(フランスの映像作家)

・フィリップ・グランドリュー(フランスの映像作家)

・ピーター・ハットン(アメリカの映像作家)

・ケン・ジェイコブス(アメリカの映像作家)

・アレハンドロ・ホドロフスキー(チリの映像作家)

・メアリー・ジョーダン(アメリカの映像作家)

・ヤロミル・イレシュ(チェコの映像作家)

・ハーモニー・コリン(アメリカの映像作家)

・カート・クレン(オーストリアの映像作家)

・ヨルゲン・レス(デンマークの映像作家)

・デビッド・リンチ(アメリカの映像作家)

・ロバート・メイプルソープ(アメリカの写真家)

・ジョナス・メカス(リトアニアの映像作家)

・オットー・ミュール(オーストリアの映像作家)

・ダッドリー・マーフィー(アメリカの映像作家)

・中村隆太郎(日本の映像作家)

・ニコス・ニコライディス(ギリシアの映像作家)

・押井守(日本の映像作家)

・ピエル・パオロ・パゾリーニ(イタリアの映像作家)

・マン・レイ(アメリカ・フランスの写真家)

・アラン・レネ(フランスの映像作家)

・ジャン・ルーシュ(フランスの映像作家)

・ルドルフ・シュワルツコグラー(オーストリアの映像作家)

・ジャック・スミス(アメリカの映像作家)

・マイケル・スノー(カナダの映像作家)

・園子温(日本の映像作家)

・ペリー・マーク・ストレシーチャンク(カナダの映像作家)

・フィル・ソロモン(アメリカの映像作家)

・レオポルド・シュルヴァージュ(フランスの芸術家)

・寺山修司(日本の劇作家、映像作家)

・ラース・フォン・トリアー(デンマークの映像作家)

・アンディ・ウォーホル(アメリカの現代美術家)

・ピーター・ウェイベル(オーストリアの映像作家)

・ジョエル・ピーター・ウィトキン(オーストリアの写真家)

・フレッド・ワーデン(アメリカの映像作家)

・山本悍右(日本の写真家)

年譜表

| 年代 | |

| 1905年 |

・ドレスデンでブリュッケ結成。 ・フォーヴィスムの登場。 ・スティーグリッツ、前衛芸術のギャラリー「291」開設。 |

| 1907年 |

・ピカソ『アヴィニョンの娘たち』を制作。 ・カーンワイラーがパリに画廊を開く。 ・ミュンヘンでドイツ工作同盟結成。 |

| 1908年 |

・キュビスムが誕生。 |

| 1909年 |

・マリネッティ「未来主義宣言」を発表。 ・分析的キュビスム ・カンディンスキーら、ミュンヘンで新芸術家協会を設立。 |

| 1910年 |

・ボッチョーニら「未来主義画家宣言」。 ・ロンドンで「マネと後期印象派」展開祭。後期印象という言葉の由来となる。 ・表現主義雑誌「シュトゥルム」創刊。 |

| 1911年 |

・アンデパンダン展で第二世代のキュビストがデビュー。 ・ミュンヘンでカンディンスキーら「青騎士」結成。 |

| 1912年 |

・ボッチョーニ「未来主義彫刻技術宣言」。 ・セクションドール展開催。 ・『キュビスム論』刊行。 ・総合的キュビスム。 ・カーンワイラーがピカソ、ブラックと独占契約。 |

| 1913年 |

・ニューヨークでアーモリー・ショー開催。 ・ブリュッケ解散。 ・シュープレマティスムの運動が始まる。 ・デュシャン、最初のレディ・メイド作品を制作。 |

| 1914年 |

・サンテリア「未来派建築宣言」 |

| 1915年 |

・マレーヴィッチの「シュープレマティスム宣言」。 |

| 1916年 |

・チューリヒでダダイスム誕生。 |

| 1917年 |

・デュシャンの『泉』、アンデパンダン展で展示を拒否される。 ・アポリネールがシュルレアリスムという言葉を初めて使う。 ・ドースブルフを中心に、デ・ステイルの活動開始。 ・デ・キリコらが形而上絵画派を結成。 |

| 1918年 |

・ル・コルビュジェ、オザンファンがピュリスムを創始。 |

| 1919年 |

・ワイマールにバウハウス設立 |

| 1920年 |

・ピュリスムの機関誌「レスプリ・ヌーヴォー」創刊。 ・キャサリン・ドライヤーがソシエテ・アノニムを設立。 ・ベルリンで「ダダ」展。 ・モスクワで「ロシア構成主義」展。 |

| 1921年 |

・ワシントンにフィリップス・コレクション開館。 |

| 1922年 |

・パウル・クレー、バウハウスの教授となる。 ・カンディンスキー、バウハウスの教授となる。 ・ミラノでノヴェチェント・イタリアーノ・グループ結成。 ・フィラデルフィアにバーンズ財団創設。 |

| 1923年 | ・シュヴィッタース「メルツ建築」を構築。 |

| 1924年 |

・ブルトン「シュルレアリスム宣言」を発表。 |

| 1925年 |

・パリで「近代の装飾および産業芸術の国際展」(アール・デコ展)開催。 ・マンハイム市立美術館で「新即物主義」展。 |

| 1929年 |

・ニューヨーク近代美術館創設。 |

| 1930年 |

・ブルトンが雑誌「革命に奉仕するシュルレアリスム」創刊。 |

| 1931年 |

・パリで「抽象・創造」グループ結成。 |

| 1933年 |

・バウハウス閉鎖。 |

| 1935年 |

・アメリカでれんぽう芸術事業開始。 |

| 1937年 |

・ピカソ『ゲルニカ』制作。パリ万博のスペイン館に展示。 ・ナチスが「頽廃芸術展」と「偉大なるドイツ美術展」を開催。 |

| 1939年 | ・ニューヨークに非対象絵画美術館(後のグッゲンハイム美術館)開館。 |

| 1942年 | ・ペギー・グッゲンハイム、ニューヨークに画廊開設。 |

| 1947年 | ・ポロック、ドリッピングの技法を披露。 |

| 1948年 | ・コブラ・グループ結成。 |

| 1954年 | ・ジャスパー・ジョーンズ『旗』制作。 |

| 1956年 | ・「これが明日だ」展にハミルトンがポップ・アートの先駆けとなる作品を発表。 |

| 1962年 | ・ウォーホル『キャンベル・スープ』を制作。 |