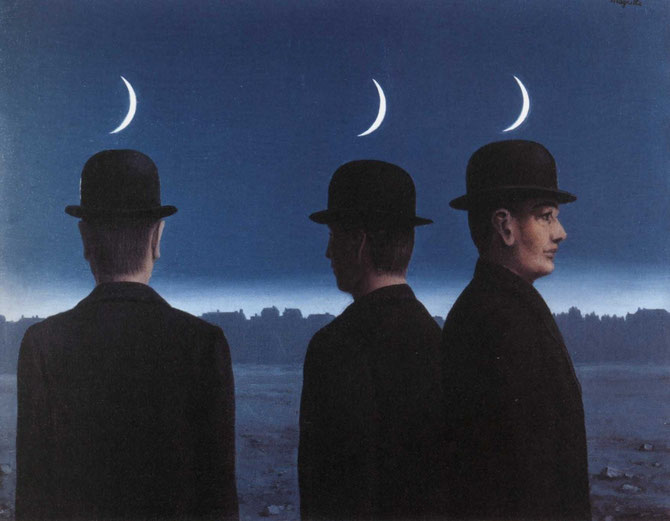

ルネ・フランソワ・ギスラン・マグリット(1898年11月21日-1967年8月15日)はベルギーの画家。シュルレアリスト。

ある物体が、現実的にはありえない場所に置かれていたり、ありえないサイズで描かれる手法デペイズマンをたくみに利用するシュルレアリスト。

初期はエロティシズムや女性を主題とした作風だったが、1930年代以降になると、ほかのシュルレアリストに比べて内面的な表現はかなり抑制され、「白紙委任状」のような錯覚を取り入れただまし絵作品や、「イメージの裏切り」のような哲学的要素の高い理知的な表現が際立つようになる。

そのため哲学者のミシェル・フーコーをはじめ、多くの美術関係者以外の知識人にも人気が高い。また、具象的でインパクトが強い絵画でもあるため、サルバドール・ダリ同様、のちのポップカルチャーへの影響も大きい。

シュルレアリスムのリーダー、アンドレ・ブルトンと対立があったものの、生涯シュルレアリスムの表現思想には忠実。またポップ・アート、ミニマル・アート、コンセプチャル・アートなどアメリカ現代美術に大きな影響を与えている。

ルネ・マグリットは、1898年11月21日、ベルギー西部エノー州のレシーヌで、仕立屋商人レオポール・マグリットと結婚前はお針子をしていた母のレジーナ・ベルタンシャンのあいだに長男として生まれました。

祖先にはマルゲリット兄弟と呼ばれた人がいて、彼らは熱心な共和主義者で、ロベスピエールの死後ピカルディー地域から亡命したとされています。またマグリットには二人の弟がおり、レイモンは1900年生まれ、生涯を通じて親密だったポールは1902年生まれです。

1910年にマグリット一家は、レシーヌからシャトレに移り、絵画教室に通い始め、油彩画や素描を学び始めます。

1912年5月12日に母がサンブル川に入水自殺します。母は亡くなる以前から数年にわたって自殺未遂をしていました。父のレオポールは彼女が自殺をしないように寝室に鍵をかけて閉じ込めていたこともありました。しかしある日、母は部屋から脱走して数日間行方をくらました後、数マイル離れた河川敷で遺体として発見されました。

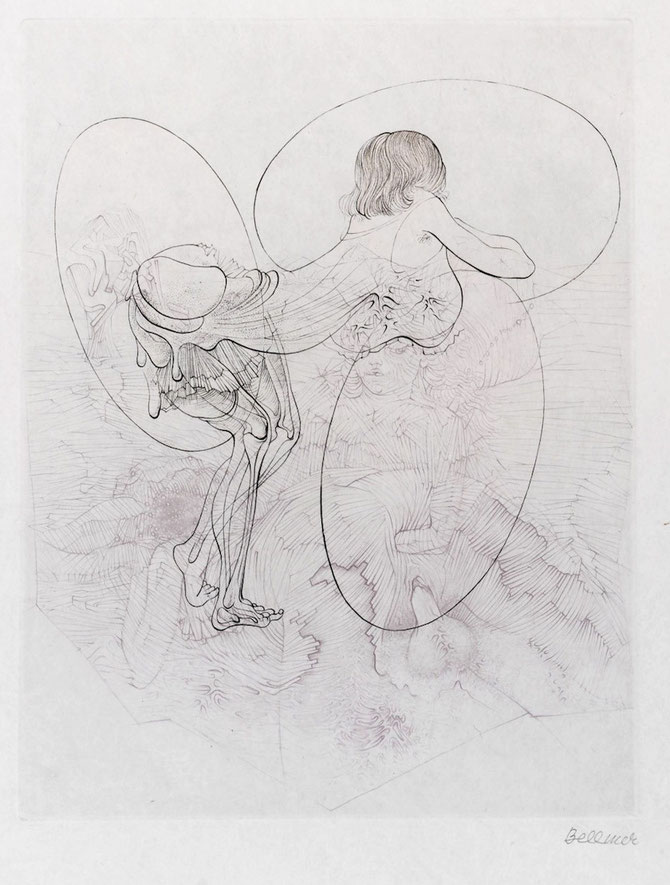

遺体が発見された際、ドレスが母の顔を覆いかぶさっていた光景にマグリットは強いショックを受けます。この幼少期のトラウマは、1927年から1928年にかけて描かれたいくつかの絵画のインスピレーション元となったといいます。マグリット作品で顔が隠されている物が多い理由は母親の自殺事件が元だともいわれています。その後、マグリット兄弟は下女と家庭教師に預けられることになります。

1913年、マグリットの一家はシャルルロワへ引っ越し、マグリットは高校へ入学。またこの頃に定期市の回転木馬で2歳年下で、後に結婚するジョルジェット・ベルジェと出会います。

マグリットの作品は1915年から確認できます。初期は印象派スタイルでした。

1916年から1918年までブリュッセルの美術学校に入学し、コンスタン・モンタルドのもとで学びますが、授業に退屈を感じます。結局、古典的な美術様式にはあまり影響は受けず、印象派以降の近代美術に影響を受けました。

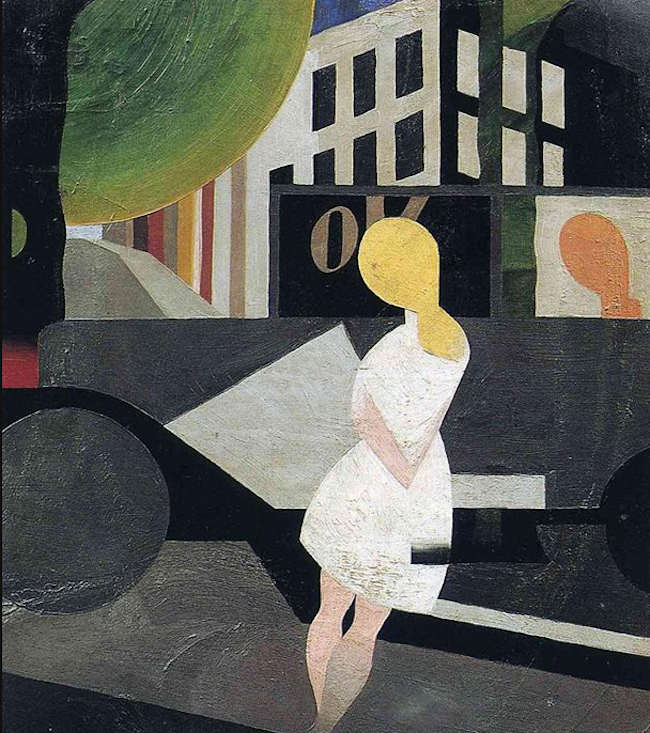

1918年から1924年の間に制作した絵画では、未来派やジャン・メッツァンジェやピカソなどのキュビスムから影響を受けています。またこの時代の作品のモチーフの多くは女性画でした。

第一次大戦後は、ベルギーのダダ運動に参加。詩人でありコラージュ作家だったE.L.Tメセンスとともに、雑誌『食道(Esophage)』と『マリー(Marie)』を発刊。彼ら以外には、アルプ、ピカビア、シュヴィッタース、ツァラ、マン・レイらも参加した前衛カラーの強い雑誌でした。

1920年、ブリュッセルの植物園において偶然ジョルジェットと再会。1922年に結婚します。

1920年12月から1921年9月までマグリットは、レオポルドスブルグ近くのビバリーのフランドル街に歩兵として兵役につきます。兵役の間に指揮官の肖像画を制作していました。兵役を終えた後、1922年から23年にかけてマグリットは壁紙工場で図案工として働きます。その後、工場をやめ、1926年までポスターや広告デザイナーとして働きます。この時期の作品は、ドローネやレジェなどピュリスムに近いものでした。

この頃、詩人のマルセル・ルコントがマグリットに見せたジョルジョ・デ・キリコの『愛の歌』の複製に大きな影響を受けて、芸術家への転向を決意します。

1926年にマグリットは、キュビスムを放棄して、最初のシュルレアリスム絵画『迷える騎手』を制作。

またブリュッセルのル・サントール画廊と契約を結び、翌年1927年に、ブリュッセルで初個展を開催。この頃からフルタイムで画業に専念を始めます。しかし批評家たちはマグリットの個展に対して辛辣で、個展はあまりうまくいかなかったようです。

ブリュッセルでの個展の失敗によってマグリットは意気消沈してパリへ移住。そこでアンドレ・ブルトンと知り合いになり、シュルレアリム・グループに参加することになります。マグリットは1927年に母国ベルギーを去りパリへ移住したあと、すぐにシュルレアリスム・グループの筆頭格となり、3年間滞在して活動します。

1924年から1929年の間がシュルレアリスム運動で最も盛り上がった時期であり、この頃のマグリットの初期シュルレアリスム作品は、幻想的というよりも不気味なものが多いです。マグリットの代表作の『恋人たち』はヴェールを被って接吻している絵画であるが、このヴェールは、幼くして母が謎の入水自殺をした事件がモチーフとなっているといわれています。

1929年には美術史上よりも哲学史上において有名な作品「イメージの裏切り」を制作。絵にはパイプが描かれているが、パイプの下に「これはパイプではない」と記載されています。

マグリットによれば、この絵は単にパイプのイメージを描いているだけで、絵自体はパイプではないということ。だから「これはパイプではない」と記述しているといいます。

この作品はよく、哲学者ミシェル・フーコーが1966年に発表した「言葉と物」を説明する際に利用されます。1973年にフーコーは「これはパイプではない」という著書でマグリット作品を主題的に論じています。

1930年にブルトンに離反してブリュッセルへ戻るが、経済恐慌の影響で画廊との契約がきれ、生活のために弟のとともに広告など商業デザインの仕事も再開しました。

1930年代は、「共同発明」「陵辱」のようなヌード画が多く見られるものの、上半身が魚なのに下半身が人間であったり、女性の顔が女性の裸体の前面になっているなどどこかヌード画に対して冷たい態度を示しているところがあります。

1937年に、数週間、ロンドンで過ごす。初期はイギリス人のシュルレアリストであるエドワード・ジェイムズがマグリットの大パトロンで、彼のために何点かの作品を制作し、ロンドン画廊で講演をする。ジェイムズはダリの大パトロンでもあります。

ジェイムズはロンドンでのマグリットの家や画材を無料で貸し出した。またジェームズはマグリットの作品『Le Principe du Plaisir 』や「複製禁止」のモデルとしてもよく知られています。

第二次世界大戦でベルギーがドイツに占領されている間、マグリットはブリュッセルに残り、ブルトンをはじめパリのシュルレアリスムグループと決別します。1943年から44年にかけてマグリットの絵画は、カラフルで簡潔になっていきました。

印象派、なかでもルノワールに影響を受けた作品を制作している時期であり、一般的に「ルノワールの時代」とよばれています。これはドイツ占領下のベルギーでの生活におけるマグリットの疎外感や自暴自棄を表現したものだといいます。

1946年、ここからマグリット作品はけっこう変化します。戦後マグリットは初期の陰鬱とした作風を放棄し、ほかの男人かのベルギーの美術家たちと『陽光に満ちたシュルレアリスム』宣言を発。マグリットはブルトンの思想に反対して、楽観的でポップなシュルレアリスム様式を追求することになります。

1947年から48年はマグリットにおいて「牡牛の時代」と呼ばれる時期で、大きな筆致による鈍重な手法の作品を描きます。「牡牛の時代」は大変不評だったのですぐにやめました。

またこの時代、マグリットはピカソやブラックやキリコの贋作を制作して生活の糧を得ていたようです。のちにマグリットの贋作制作はのちに紙幣偽造印刷にまで拡大します。これら贋作制作は、弟のポール・マグリットや仲間のシュルレアリストであるマルセル・マリエンたちと共同で行われていたようです。

1948年後半には、マグリットは元の具象的なシュルレアリスム絵画に戻ります。

マグリットの晩年期は、「大家族」や「光の帝国」を始め、現在われわれがよく目にするポップなシュルレアリスム作品を多数制作しています。

アメリカにおいてはニューヨークで1936年に個展を開催。1965年に近代美術館でアメリカで2度目の個展が開催されました。マグリットの作品は、1960年代に大衆から関心を集め、その後のポップ・アート、ミニマル・アート、コンセプチュアル・アートに影響を与えました。1992年にメトロポリタン美術館で回顧展が行われています。

政治的に、マグリットは左翼である姿勢をはっきりさせており、戦前だけでなく戦後も共産党とは非常に密接でした。しかし共産党の機能主義的文化政策には批判的でした。

1967年8月15日、癌が原因でマグリットは死去。

■1898年

・11月21日、ベルギーのエイノー州レシーヌで生まれる。父レオポールは仕立屋、母レジナ・ベルタンシャンは結婚前は針子。レイモン(1900年生まれ)とポール(1902年)の二人の弟がいる。

■1910年

・一家が引越ししたシャトレにおいて油絵と素描を始める。

■1912年

・母が原因不明の自殺。

・早口に唱える祈祷や百回も繰り返して十字を切ったりする奇妙な祈りの動作で家庭教師を驚かせる。

■1913年

・一家がシャルルロワへ引っ越す。

・高校へ入学。

・定期市の回転木馬において2歳年下のジョルジェット・ベルジェと会う。

■1915年

・印象主義の画法により最初の作品を描く。

■1916年

・ブリュッセルの美術学校(アカデミー・デ・ボザール)に入学し、ヴァン・ダムの素描教室に入る。

■1918年

・家族がブリュッセルへ戻り一緒に暮らすようになる。

■1919年

・詩人のピエール・ブルジョワと知り合う。

・ピエール・ルイ・フルーケとアトリエを共有する。彼らとともに雑誌『ハンドルをとれ!』を発行するがすぐに廃刊となる。

・ピカソのキュビスムの影響を受けた最初の作品『3人の女』を発表する。

・未来派の影響を受ける。

■1920年

・弟のピアノ教師をしていたE.L.T.メザンスと知り合い、以後長い間親交を結ぶ。

・春、ブルッセルの植物園において偶然ジョルジェットと再会する。彼女はそのとき画材店で働いていた。

■1921年

・兵役の間に指揮官の肖像画3点を制作する。

■1922年

・6月、ジョルジェット・ベルジェと結婚。彼自身のデザインにより彼らの新居の家具をつくらせる。

・生活のために壁紙工場ペータース・ラクロワにおいてヴィクトール・セルヴランクスの指導のともに図案工として働く。

・彼とともに『純粋芸術、美学の擁護』を出版。

・この時期の作品はドローネやレジェなどピュリスムに近いものであった。

■1923年

・工場をやめてポスターや広告のデザインをする。

■1924年

・カミーユ・ゲーマンスとマルセル・ルコントと会う。初めて絵が売れる。その作品は歌手エヴリーヌ・ブレリアの肖像を描いたものだった。

■1925年

・「これからは事物を綿密な外観描写だけで描くこと」を決心し、現実の世界を問題にする方法を追求する。

・ポール・ヌジェ、アンドレ・スリと会う。

・ダダイスムの雑誌『食堂』に投稿。

・マルセル・ルコントを通じてジョルジョ・デ・キリコの作品を知る。特に『愛の歌』に強い感銘を受ける。

・マックス・エルンストのコラージュ作品から感銘を受ける。

・友人のヴァン・エックの経営する洋服屋の広告デザインをする。また1926年と1927年には毛皮屋サミュエルのカタログも手がける。

■1926年

・最初の成功したシュルレアリスム絵画とマグリットが考える「迷える騎手」を制作する。

・ブリュッセルのル・サントール画廊およびP.G.ヴァン・エックと契約を結ぶ。

■1927年

・春にル・サントール画廊で初めて個展を開き、61点の作品を展示するが、ほとんど話題にはならなかった。

・ルイ・スキュトゥネールを知り、彼と深い親交を結ぶ。

・パリ近郊のル・ペルー=シュル・マルヌに住む。

■1928年

・パリのゲーマンス画廊で開かれた「シュルレアリスム展」に参加。

・マグリットを常に援助し続けていた父が死去。

■1929年

・夏の休暇をカダケスのダリのところで過ごす。そこでポールおよびガラ・エリュアールと相次いで合流する。

・雑誌『シュルレアリスム革命』の最後の号に重要な論文「言葉とイメージ」をのせる。

■1930年

・ブルトンと離反してブリュッセルへ戻りエッセン街135番地に落ち着く。

・経済恐慌により画廊との契約が無効となる。マグリットは生活のために蔵書の一部を売らなければならなくなる。

・幸運にもメザンスが近作11点を買い上げる。

■1931−1935年

・この間、いくつかの個展や、パリやベルギーのシュルレアリストたちとの展覧会が開かれる。

■1936年

・アメリカにおける最初の個展がニューヨークのジュリアン・レヴィ画廊で開かれる。

・ロンドンで開かれたシュルレアリスト国際展にマグリット作品が展示される。

・アメリカの主要都市7箇所を巡回する「幻想芸術、ダダとシュルレアリスム展」にも出品される。

■1937年

・数週間をロンドンのエドワード・ジェイムズ宅で過ごし、彼のために何点かの作品を制作し、ロンドン画廊で講演をする。

・ベルギーへ帰りマルセル・マリエンを知る。

・雑誌『ミノトール』の10号のための表紙を描く。

■1938年

・アントワープで「生命線」と題された重要な講演をする。そこではこれまでのマグリットの探求が示された。

■1940年

・ドイツ軍の侵攻の前にフランスへ移り、イレーヌおよびルイ・スキュトゥネールとともにカルカッソンヌで過ごす。

・注文肖像画により生計をたてる。

■1943年

・長年続けてきた本来の描き方を放棄し。印象主義風の色彩と描き方、特にルノワール風の描き方を採用する。しかし描かれる内容は変わっていない。この傾向の作品は本来の描き方と並存しながらさらに1947年まで続く。マグリットはそれらを「陽光に満ちた」絵と呼ぶ。

■1945年

・戦争が終わるとマグリットは、1932年、1936年に続き3度目のベルギー共産党への入党をはたす。しかし、共産党の芸術界における反動的姿勢に賛同できず数ヶ月で脱党することになる。

■1946年

・マルセル・マリエンとともにスカトロジーの過激な冊子を編集するが、警察により発行をさしとめられる。

・ヌジェ、スキュトゥネール、マリエンらとともに「陽光に満ちたシュルレアリスム」をベルギーのシュルレアリストのマニフェストとして広める。

・マグリットはブルトンのドグマに断固反対し、楽観的で新しい形を追求する。

■1947年

・ルイ・スキュトゥネールが彼の最初のマグリット論を発表する。

■1948年

・フォーヴの作品をもじった「牡牛(ヴァーシュ)の時代」に入る。大きな筆致による鈍重な手法で、マグリットのいつもの習慣である熟考の検閲を受けていない作品である。しかし大変な不評で、作品は一点も売れずマグリットはこのスタイルを放棄する。

・マグリットの素描約40点を含むロートレアモンの『マルドロールの歌』が出版。

・画商のアレクサンドル・イオラスと契約を結ぶ。

■1951年

・ブリュッセルの王立劇場の回廊の天井画作成の依頼を受ける。

■1952年

・雑誌『写生の葉書』の創刊号が10月に出る。これは葉書大の大きさでマグリットの主宰による。

■1953年

・8点の油彩を制作。後にこれらはカジノ・クノッケ=ル=ズートの壁画となる。

■1954年

・ブリュッセルのパレ・デ・ボザールでE.L.T.メザンスにより組織された初めての回顧展が開かれる。

■1955年

・この年からモーリス・ラパンとの交友が始まる。ラパンは、後に、パリの彼のもとへ送られてきたマグリットの手紙をもとにしてその晩年の記録を出版する。

■1956年

・アレクサンドル・イオラスは、注文肖像画をのぞくマグリットの作品すべてについての優先権を獲得する。これ以降、マグリットの個展はアメリカおよびヨーロッパの彼の画廊で開かれるか、または彼との共催のかたちをとることになる。

■1957年

・ムービーカメラを買い、友人や妻の短編映画を撮影する。

・シャルルロワのパレ・デ・ボザールのための壁画「無知の妖精」を制作する。

・友人のハリー・トルクシナーがマグリットの法律顧問となる。

■1960年

・アメリカ女性スジ・ガブリックが何ヶ月かマグリット家に滞在する。

■1961年

・「神秘のバリケード」がブリュッセルのアルベルト1世王室図書館の会議ホールを飾る。

・1966年までアンドレ・ボスマンスの主宰する雑誌『レトリック』に協力する。

■1965年

・パトリック・ワルドベルグによるマグリット論が出版される。

■1967年

・8月15日、自宅において急死。