イメージの裏切り / The Treachery of Images

これはパイプではない

概要

「イメージの裏切り」は、1928から1929年にルネ・マグリットによって制作された油彩作品。現在、ロサンゼルス現代美術館が所蔵しています。絵にはパイプが描かれているが、パイプの下に「これはパイプではない」という文字が記載されています。

マグリットによれば、この絵は単にパイプのイメージを描いているだけで、絵自体はパイプではないということを言いたかった。だから「これはパイプではない」と記述しているという。本物と見分けがつかないほどリアルにパイプを描いたとしても、やはり絵。どこまで頑張っても絵を超えることができない、だから「これはパイプではない」とマグリットは記述しています。

マグリットは作品についてこのようなコメントをしています。

「またあのパイプですか?もういいかげん、飽き飽きしました。でもまあ、いいでしょう。ところであなたは、このパイプに煙草を詰めることができますか。いえいえ、できないはずですよ。これはただの絵ですからね。もしここに「これはパイプである」と書いたとすれば、私は嘘をついたことになってしまいます。」

哲学者として絵描き

マグリットの仲間であったポール・コリネは

「もうルネ・マグリットの絵画を、普通の「見る」という行為ですでに見た人なんているんですか?」

といい、さらに

「絵が指し示すものについて考え、それが考えるものについて考え、それが私たちに考えるように教えてくれるものについて考えなければいけないのだ」

と説明しています。ここにマグリットの創作における問題が提示されているますマグリットにとって絵画とは精神分析ではなく哲学なのです。描かれたイメージ(視覚美術)は、視線と技術、つまり芸術家が目と手を使って表現する肉体的な行為であるため、イメージとは芸術家の人格と肉体をそのまま反映する個人的な思い込みのようなものであるとマグリットはいいます。

絵画とは現実を正確に複製した写生ではない。だから自分で描いたパイプは厳密にはパイプではないのだという。

言葉を信じてはいけない

言葉もまた絵画と同じく現実を指し示すものではないと分かる。「私は月の上にいる」という言葉を書くことはだれでもできる。そのような嘘を書くことは、現実ではない絵を描く行為とまた同じものである。

この作品はよく、哲学者ミシェル・フーコーが1966年に発表した「言葉と物」を説明する際に利用されます。1973年には「これはパイプではない」という著書で主題的に論じられます。マグリットがよく哲人画家など哲学者的なシュルレアリストと称されるのは、本作が要因となっています。

類似作品

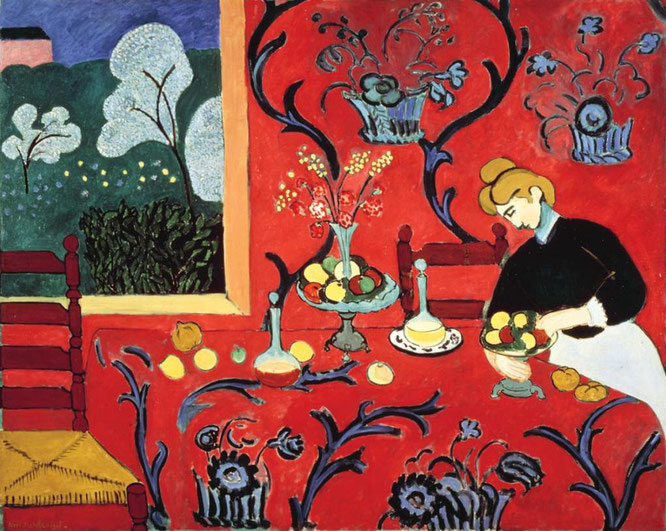

「イメージの裏切り」の類似作品としては『テーブル、海、果物』がある。ヨーロッパ人がこの絵を見ると、一般的には左から「テーブル=木の葉」「海=バターの塊」「果物=ミルク壺」と解釈してしまいます。この作品は、マグリットにおける言葉とイメージの問題を典型的に示す一例です。

この場合、言語も現実を表したものではありません。「海」ときけば普通は青い広大な塩水の空間をイメージします。だがマグリットは「海」の下にバターの塊を描いています。マグリットにとっては海といえばバターなのかもしれません。

マグリットとよく似た芸術家

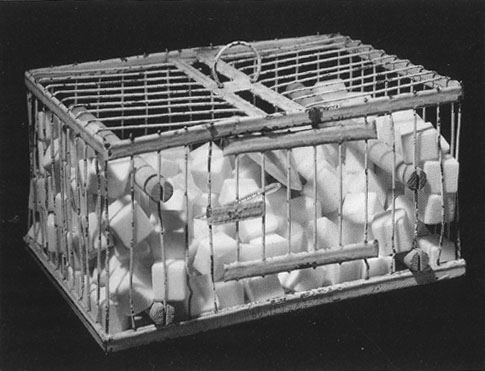

マグリットの哲学的絵画と同じような傾向の作品を制作する作家といえば、マルセル・デュシャンである。マルセル・デュシャンはただの男性用便器に「泉」という名称を付けて、グループ展に出品した。

アンディ・ウォーホルのポップ・アート作品もルネ・マグリットと同系列にあたる。